Décolonial

Auteur : Stéphane Dufoix

Décolonial : pour en finir avec l’infox

Le sociologue français Stéphane Dufoix retrace l’histoire du terme décolonial pour le relier à l’horizon fécond ouvert par des épistémologies non occultées.

L’excellente collection « Le mot est faible », portée par les éditions Anamosa, vient de s’enrichir d’un ouvrage absolument nécessaire pour apaiser les discours et réaffirmer les principes. Stéphane Dufoix professeur de Sociologie à l’Université Paris Nanterre , spécialiste de sociologie historique des concepts et d’épistémologie des sciences sociales –codirige notamment un séminaire intitulé « Vers des sciences sociales non hégémoniques ? » – et qui s’intéresse au terme décolonial. Ce terme suscite nombre de polémiques, de fantasmes et de discours accusatoires, est emblématique d’une « inflation linguistique », qu’il entend expliquer et préciser. Aussi l’auteur s’attache-t-il à en retracer l’histoire.

Dans les médias français, qu’il étudie, décolonial « fonctionne massivement comme une attaque contre la persistance de discriminations systémiques, ainsi que comme une offensive de type républicaniste contre le développement d’idées jugées néfastes pour la France » : une « valence différentielle inversée entre ces deux usages » qui en a démultiplié la présence médiatique sans le fixer dans un sens. Un phénomène récent et spectaculaire : les recherches dans la base de données Cairn fait apparaître que 95 % des occurrences se font à partir de 2017. « L’émergence d’un néologisme qui résonne en même temps, y compris pour des raisons différentes, au sein du débat public et de l’espace académique, correspond généralement à une reconfiguration des rapports de force au sein de ces deux champs ainsi qu’à une transformation, plus ou moins persistante, de la porosité entre eux. »

Stéphane Dufoix retrace surtout l’« offensive politico-intellectuelle » de la droite et de l’extrême-droite françaises qui taxe « le décolonialisme » d’entreprise non scientifique et de menace pour la démocratie et n’hésite pas à le comparer, surtout après l’assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, à l’islamisme. Or, note-t-il, « le décolonialisme tant décrié n’est en définitive rien d’autre que la définition même qu’en produisent ses adversaires, puisque le terme même n’est jamais revendiqué par les militant.es et/ou les universitaires qui luttent contre les discriminations systémiques et/ou travaillent scientifiquement les questions de l’identité à partir de la race du genre ou de l’intersectionnalité. » Et le vocabulaire de l’infiltration, de la contamination, de l’invasion qui y est associé, ainsi que les amalgames avec d’autres termes comme woke, islamo-gauchiste… est révélateur des faiblesses de ce discours proche de la théorie du complot. Quant à l’obsession d’une « invasion » intellectuelle des Etats-Unis, elle relève d’un « nationalisme méthodologique échevelé qui ne tient aucun compte des réalités de la circulation intellectuelle des idées. »

Lutter contre l’invisibilisation des épistémologies

Et c’est justement le cœur du problème : les sciences sociales occidentales ne tiennent pas compte, voir ont rendu invisibles des travaux portés ailleurs. Ce constat a suscité la constitution du groupe Modernité/Colonialité à Caracas en 1998, réunissant des universitaires latino-américains pour qui « la modernité occidentale est de part en part coloniale » et fondée sur « l’occultation de l’autre », selon les termes du philosophe Enrique Dussel. Stéphane Dufoix note que malgré ses importantes publications en anglais et en espagnol, ce groupe est très peu connu en France. On y questionne « la colonialité du pouvoir », « la création et la persistance, malgré la décolonisation, d’une matrice hiérarchique raciale, sexuelle, économique et épistémique », et bien sûr l’universel, discours occidental à dépasser par un « pluriversalisme ouvert au dialogue interculturel ». L’éloignement du groupe, en partie issu du Latin American Subaltern Studies Group (LASSG), illustre la différence entre l’approche postcoloniale et l’approche décoloniale : « Là où la première s’appuie grandement, dans sa critique de la modernité, sur des auteurs occidentaux comme Foucault ou Gramsci, les chercheuses et chercheurs décoloniaux estiment nécessaire de s’en détacher afin de développer une pensée autonome. » Il s’agit donc, selon le sémiologue argentin Walter Mignolo, de faire acte de « désobéissante épistémique » pour redonner place aux savoirs occultés.

Stéphane Dufoix rappelle que ces débats opposant universalisme vs communautarisme sont anciens et que l’un et l’autre camp se réclame de l’universalisme « pour accuser les autres de communautarisme ». Mais, note-t-il, « que faut-il faire quand l’universalisme proclamé ne remplit pas ses promesses universelles et qu’il s’avère être le produit non pas d’un quelconque contrat social ou de la vérité de principes rationnels, mais bien d’une histoire de domination de certains groupes sur d’autres ? » Certaines pratiques scientifiques ne sont pas sans lien avec des programmes politiques, comme ce fut le cas du programme américain Camelot dans les années 1960, dont le but avoué était d’étudier les sociétés sud-américaines et le but non avoué d’évaluer les risques de révolution communiste. De même, les pratiques d’enquêtes faisant des enquêtés « de simples informateurs », reproduisent « une division du travail entre un Sud pourvoyeur de données brutes et un Nord créateur de concepts et de théories » : un colonialisme intellectuel, scientifique ou académique. Stéphane Dufoix cite Abdelkebir Khatibi appelant au développement d’appareils conceptuels et théoriques élaborés sur place, à partir des réalités étudiées, et à « une non-dépendance scientifique de la Métropole et une politique scientifique critique basée sur l’analyse comparative des pays sous-analysés ou plutôt mal analysés ». Mais, regrette l’auteur, malgré des décennies de plaidoyer et de travaux dans ce sens, « le lien possible entre l’universalité scientifique et a décolonisation des savoirs n’est que peu perçu », tant la vision dominante est celle « homogène et homogénéisante de LA science ».

Stéphane Dufoix note trois pistes d’évolution : d’abord la « sociologie des absences », pour faire prendre conscience des occultations. La seconde piste est l’ouverture du canon devant être lu par tous les étudiants d’une discipline et aujourd’hui fait presque exclusivement des œuvres d’hommes occidentaux – et réfléchir dans le même mouvement sur le processus de canonisation – c’est la troisième piste. Aux accusations de relativisme adressées à toute critique de l’universalisme scientifique, Stéphane Dufoix répond par les travaux du philosophe Souleymane Bachir Diagne évoquant « l’universel latéral », par opposition à un « l’universalisme vertical et surplombant », un universel « comme un horizon à construire » et pluriversel. Les enjeux contemporains, avec la persistance de l’impérialisme et les demandes d’égalité, de non-discrimination et d’ouverture à la différence, témoignent de l’urgence d’évoluer vers un « état de “décolonie” »

Kenza Sefrioui

Décolonial

Stéphane Dufoix

Anamosa, 104 p., 9 €

Manal EL ABBOUBI

Professeure à l’Université Mohamed V, Rabat. Elle est chercheure associée à HEM Research Center et à EGiD (Etudes sur le Genre et la Diversité en Gestion) à l’Université de Liège (Belgique). Elle détient un doctorat en sciences économiques et de gestion de HEC Ecole de Gestio...

Voir l'auteur ...Hind Ftouhi

Hind Ftouhi est ingénieur agronome de l’Ecole Nationale d’Agriculture et docteur en sociologie rurale de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc (2021). Dans ces recherches, elle s’intéresse au rôle des jeunes ruraux dans les processus des changements agraires et terri...

Voir l'auteur ...Maroc des Émergences Phase III

Dans la continuité de la deuxième phase du programme de recherche portant sur le « Maroc des Émergences », il était convenu qu’un approfondissement sur le terrain pour l’étude des pratiques des connecteurs territoriaux ou catalyseurs, était pertinent. Le développement de cette phase de recherche a pour objectif principal la consolidation de l’approche abductive relative à la praxis des acteurs afin de mieux expliquer l’émergence, ce que la phase précédente a initié.

Oumaima QUIDDI

Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques

Auteur : Thomas Gomart

« Ni paix ni guerre »

Le dernier essai de l’historien français Thomas Gomart décrypte les nouveaux enjeux géopolitiques post-pandémie.

C’est un monde pour le moins inquiétant. Numérique, commerce, finances, climat, migrations… sur tous ces dossiers majeurs, l’air du temps est à la conflictualité. Pour l’historien français Thomas Gomart, les puissances mondiales sont engagées dans des logiques de compétitions à tous les niveaux. Le directeur de l’Institut français des relations internationales (IFRI) propose dans cet ouvrage d’en comprendre « les mécanismes invisibles ». Il présente son travail comme une réponse à un livre paru en 1999 : La guerre hors limites de Qiao Liang et Wang Xiangsui, deux officiers chinois qui analysaient les relations et conflits internationaux depuis la guerre froide et estimaient que « toutes ces actions non guerrières [attaques financières, hacking…] pourraient être les nouveaux facteurs constitutifs des guerres futures ». « Nous y sommes », annonce en prologue Thomas Gomart.

Avec une mondialisation moins sur le mode de l’interdépendance entre sociétés que d’une compétition acharnée, les terrains de conflits se multiplient et prennent « une tournure cognitive avec le contrôle des cerveaux pour finalité principale ». La crise environnementale et la pandémie n’ont fait qu’accélérer ce phénomène : on assiste à la fin d’un cycle de quarante ans de « complémentarité sino-américaine […] sur fond de rivalité soviéto-américaine ». La polarisation est aujourd’hui entre les États-Unis et la Chine, qui a bénéficié d’importants transferts industriels et technologiques. On assiste à la « désoccidentalisation de la politique internationale » et à la « provincialisation » de l’Europe qui pensait que « mondialisation rimait avec occidentalisation » : « c’est moins la question de l’inoculation des “valeurs universelles” en Orient que celle des “valeurs asiatiques” en Occident, par voie technologique, qui se pose désormais ». C’est à la lumière de ce contexte complexe que Thomas Gomart questionne la notion même de puissance, qu’il analyse selon deux catégories de critères : les éléments « visibles » et « invisibles ». À chaque chapitre, il synthétise les « intentions » des trois acteurs principaux, mais inégaux : la Chine, les États-Unis et l’Europe.

Au-delà du visible

La première partie porte donc sur les éléments visibles de la puissance. D’abord au sujet des conflits. « La Chine et les États-Unis risquent de tomber dans le “piège de Thucydide”, c’est à dire dans un casus belli provoqué par la peur qui existe entre une puissance émergente et une puissance dominante », avertit l’auteur, en déclinant les 24 types de guerre de type militaire, supramilitaire ou non militaire. Les nombreux et interminables conflits depuis la fin de la guerre froide questionnent à la fois « l’emploi de la force armée » et la notion de victoire.

Concernant ensuite l’environnement, Thomas Gomart insiste sur le caractère structurel de « l’injustice climatique » et rappelle que la Chine « réussit le tour de force d’être leader dans les énergies vertes » malgré son modèle quasi exclusivement fait de charbon et de pétrole. Le fait que les pays les plus vulnérables conditionnent leur signature des accords sur le climat à la baisse des émissions de gaz à effet de serre par les pays les plus riches constitue un « renversement symbolique de la charge de la dette », tandis que les discours sur la biodiversité sont une manière d’asseoir une souveraineté. Quant aux énergies renouvelables, elles sont devenues « une course à l’innovation » qui ne saurait se comprendre en dehors d’un « lien insécable entre choix technologique et appartenance à une alliance militaire ».

Le troisième chapitre s’intéresse au commerce mondial et à ses routes depuis l’époque moderne. « La connexion n’est pas un lien », note l’auteur, à l’affût des asymétries qui relèvent à la fois de l’économique et du politique : pour Pékin, le capitalisme est en effet « une symbiose entre le contrôle politique et idéologique exercé d’une main de fer par le PCC et la stimulation entrepreneuriale grâce à une large décentralisation administrative », tandis que pour les Occidentaux, le développement économique est indissociable de la démocratie.

Enfin les inégalités sont celles des données démographiques : nombre d’habitants, PIB, âge, mais aussi migrations abordées selon une « approche managériale, mettant l’accent sur leurs coûts et bénéfices », sans oublier les effets de l’histoire (esclavage, colonisation…) qui ont constitué le système actuel de domination, sur lequel les points de vue des protagonistes sont très différents.

Changement de paradigme

La seconde partie se concentre sur les éléments invisibles.

À commencer par la question de la numérisation. « En juin 2020, la capitalisation boursière des sept majors du numérique […] s’élevait à 7 168 milliards de dollars. Celle des six premières compagnie pétrolières […] atteignait 2 465 milliards de dollars », ce qui induit « le glissement d’une économie politique internationale reposant sur le contrôle du pétrole à une économie impliquant celui des données numériques ». Un bouleversement industriel et social, impliquant formation, robotisation, approvisionnement en matériaux pour les semi-conducteurs, mais aussi cybersécurité induisant un « capitalisme de surveillance ». Dans le domaine de l’innovation, la dualité historique entre innovations militaires appliquées ensuite au civil s’inverse, « avec des innovations civiles trouvant des applications militaires » : les plateformes sont donc les nouveaux enjeux « civilitaires ». Intelligence artificielle, informatique quantique, hypersonique… sont autant de terrains où le contexte de pandémie et de rivalité sino-américaine peut ouvrir la voie à une « renationalisation technologique ».

Thomas Gomart aborde ensuite la question de la tactique. Dans « Dissimuler », il relève que « sans poursuivre la même finalité, les services de renseignement et les réseaux criminels partagent le secret et la clandestinité comme modes de fonctionnement ». Politique, économique ou militaire, le renseignement est ancien et paradoxalement renforcé par les TIC, qui, malgré le « règne de la transparence » qu’elles induisent, « accentuent la porosité avec un petit nombre d’acteurs privés ». Enfin, la production des règles et des standards, à commencer par la monnaie, est un enjeu majeur de souveraineté. Le fisc, les lois, et les sanctions, sont autant d’armes. Les États-Unis exploitent « le décalage entre un marché déterritorialisé et des États régulateurs qui ne le sont guère ».

« De manière paradoxale, les “guerres invisibles” reflètent les réticences à recourir à la force », conclut Thomas Gomart dans l’épisode de ce livre, publié peu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. L’enjeu de la puissance tient à la capacité à imposer sa vision du monde, mais aussi à se doter d’une stratégie cohérente, compte tenu de tous ces paramètres.

Kenza Sefrioui

Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques

Thomas Gomart

Texto essais, 352 p., 10,50 €

L’économie désirable. Sortir du monde thermo-fossile Seuil, La République des idées

Auteur : Pierre Veltz

Introduction

La crise liée au Covid 19 montre que sans changements profonds de nos organisations économiques et de nos façons de vivre, nous courons à la catastrophe. Ce livre ouvre des perspectives autour de quatre propositions de départ :

1° La première est que nous n’avons pas d’autre choix que de composer avec le monde tel qu’il est. Il est impératif que nos démocraties puissent se construire en une pluralité de mondes qui évoluent en parallèle. La radicalité est la meilleure ennemie du changement ;

2° Il existe des marges de manœuvre, y compris dans le cœur de l’économie dominante. Une nouvelle grammaire productive se met en place: passage d’une économie des choses vers celle des usages et des expériences, d’une économie de la possession à une économie de l’accès. C’est le virage engagé du monde manufacturier vers un mode « serviciel » ;

3° Il est crucial de retrouver une perspective positive et de construire une économie désirable. Entre le tecno-pessimisme occidental et la dérive orwellienne de la Chine, il y a tout un immense champ d’extension des capacités des individus autour de la santé et de l’éducation, notamment au niveau de nos espaces de vie (villes nouvelles, organisations collectives et territoriales permettant des vies plus saines et autonomes. La santé, l’éducation, la culture, l’habitat… ne sont pas des charges, mais les moteurs essentiels de la créativité.

4° Ce qui manque est une boussole et une méthode pour déclencher et structurer les projets permettant d’orienter et de coordonner les investissements privés ou publics atomisés.

Ce dont il s’agit, c’est de préparer la bifurcation en demeurant réaliste et près du quotidien : nos sociétés doivent définir les cadres transformateurs nécessaires.

La structuration du livre (6 chapitres)

Les chapitres 1 et 2 exposent les enjeux de la transition : l’efficacité et la question de la sobriété, en référence au personnage de la Reine rouge de Lewis Carroll, ou comment éviter de faire courir les gens sans qu’ils avancent d’un pouce.

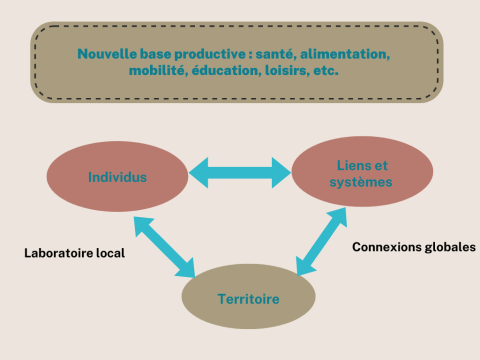

Le chapitre 3 présente les perspectives d’une économie désirable pour un recentrage de nos modèles de développement vers une économie « humano-centrée ». Celle-ci met en avant la centralité de l’individu et la revalorisation des métiers du lien interpersonnel (concernant les domaines de la santé, de l’éducation, de l’alimentation, de la culture, etc.)

Les chapitres 4 et 5 décrivent et interrogent le « tournant local » de nos sociétés aux multiples facettes, en partant d’un même postulat : face à l’impuissance des États, seul le niveau local est désormais capable de dessiner des perspectives mobilisatrices. Il ne ‘agit pas de localisme mais d’un retour à la proximité, tout en cultivant l’interdépendance des territoires.

Le chapitre 6 aborde les grandes voies macrosociales de ce changement avec la question de savoir si nos États, qui ont d’abord été les garants des marchés, en sont encore capables, sans pour autant retomber dans des formes centralisées d’un autre temps.

I Efficacité/Sobriété(s)

Quelles réponses à la crise ? Elles relèvent de deux registres.

1° Le premier versant regarde l’offre et concerne l’efficacité. Des marges de manœuvre existent pour faire évoluer la productivité des ressources.

Un double passage s’opère : celui des objets à une économie des usages et des expériences ; celui d’une économie de la propriété à une économie de l’accès. Elle s’accompagne d’une dématérialisation et d’une évolution vers une économie circulaire. Tout ceci pour aller vers une économie plus écologique.

2° Le deuxième versant regarde la demande. Aucune réponse au grand défi de l’offre n’est possible sans des évolutions substantielles du côté de la demande (l’effet Jevons[1])[2]. C’est le registre de la sobriété. --à La seule issue est de combiner la voie de l’efficacité avec celle de la sobriété, c’est-à-dire transformer la consommation.

Une image très pédagogique empruntée à J. M. Jancovici [3]permet de comprendre la problématique. L’énergie déployée par un homme fournissant un travail musculaire intense est de l’ordre de 100 KWh/an. Or, un humain mobilise en moyenne 20 000 kWh/an, 60 000 pour la France, soit une situation équivalente à celle d’une personne qui a en permanence 600 esclaves à sa disposition.

Avec nos 600 esclaves, vivons-nous 6 fois mieux qu’à l’époque où nous n’en avions que 100 ? (années 1950).

Ce phénomène, qualifié par l’auteur de course à la profondeur technologique, traduit un développement débridé de notre système lié à la globalisation et au « made in monde ». Le développement exponentiel du numérique avec ses solutions de plus en plus baroques en est un exemple éloquent. Tout cela milite pour une sobriété dans sa double dimension : celle de la sobriété d’usage et de la sobriété de conception.

Des évolutions nécessaires

- Économie des usages, économie de l’accès. Le basculement engagé d’une économie des objets (possédés) à une économie des usages (accessibles) ouvre une piste prometteuse, souvent qualifiée d’économie de la fonctionnalité (Michelin, qui ne vend plus des pneus mais des kilomètres parcourus). On vend du confort plutôt que du gaz, de la mobilité plutôt que des voitures. Dans cette affaire, le numérique peut jouer un effet dans cette évolution par un développement incontrôlé de l’usage (Jevons n’est pas mort !). L’économie de la fonctionnalité est une piste intéressante. Laissée au libre jeu du marché, elle n’est en rien une solution miracle. Elle n’a un pouvoir transformateur que si elle est couplée à des politiques publiques régulatrices déterminées.

- Pour maîtriser l’effet Jevons, il n’y a pas d’autre solution que la « sobriété d’usage » : vivre avec beaucoup moins d’esclaves jancoviciens ne signifie pas retourner à l’Âge de pierre.

Ce chemin vers une sobriété de masse reste à inventer. La voie coercitive ou celle du rationnement sont socialement inacceptables. Le renvoi au défit sur les comportements individuels n’est pas suffisant. Il s’agit d’un problème hautement systémique renvoyant à l’organisation de nos sociétés.

II Une économie humano-centrée

1 Un changement global : vers une « économie humano-centrée »

L’adieu au monde thermo-fossile va entraîner des turbulences fortes inévitables pour conduire à ce que l’auteur appelle une « économie humano-centrée ».

- On passe de l’économie « garage-salon-cuisine » façonnée durant les Trente glorieuses à une économie de l’individu avec la montée spectaculaire des dépenses liées à la santé, au bien-être, à l’alimentation de qualité, au divertissement, à la sécurité, à la mobilité et à l’éducation. L’économie ancienne n’est pas morte, mais elle a été progressivement débordée/englobée par cette économie que Veltz qualifie d’humano-centrée, et qui touche de plus en plus directement à notre intimité.

- Ce que n’est pas « l’économie humano-centrée » : ce n’est pas un ensemble sectoriel nouveau qui vient s’ajouter à d’autres secteurs. On est dans le cadre de paramètres essentiels bousculés dès lors que la création de valeur concerne l’intimité de l’individu plutôt que le stock de possessions. On n’est plus dans la rationalité économique traditionnelle coût-bénéfices.

- Une autre ambiguïté à éviter : « l’économie humano-centrée » n’est pas ipso facto « humaniste », signifiant le basculement de l’aliénation marchande vers une économie recentrée enfin sur les besoins essentiels des humains. Elle constitue – c’est le cœur de la thèse de l’auteur – une piste privilégiée pour bâtir une économie à la fois plus riche en valeurs positives pour les personnes, plus coopérative et plus écologique, plus économe en ressources matérielles et énergétiques (p. 50).

Le grand paradoxe de cette économie recentrée sur l’individu est qu’elle appelle une dimension collective beaucoup plus forte que l’économie marchande traditionnelle. On n’est plus dans une économie marchande des objets massifiés et organisés en silos juxtaposés

Considérer le virage vers l’économie de l’individu demande de nouvelles infrastructures physiques, logicielles et normatives faisant appel aux systèmes informatiques (pas forcément sophistiqués), et nécessite de développer l’économie de lien, de l’échange et de la solidarité vécue. Sous ces deux angles, la dimension territoriale est essentielle. C’est le territoire, à des échelles variées, qui va constituer le référentiel pertinent pour concevoir et exploiter les nouvelles solutions.

Individus, systèmes/liens, territoires : tel est le triangle autour duquel on doit repenser la base productive

.

2 La santé comme base hyper-industrielle

Pierre Veltz considère la santé comme un champ spécifique de politiques publiques, comme un service public et un « bien commun », car la santé des uns conditionne celle des autres. De ce fait, elle doit être considérée comme création de valeur et un facteur de développement. Tout ceci en fait une véritable base industrielle[4] qu’on peut saisir au niveau de deux branches :

- l’industrie du médicament historiquement venue de la chimie est désormais pénétrée par les biotechnologies ;

- celle des dispositifs médicaux (DM), encore appelés « medtechs » compte 200 000 emplois par exemple, en Allemagne.

L’auteur insiste sur deux dimensions de cette réalité complexe :

- la santé est le lieu de convergence entre les sciences de la vie et les sciences de l’ingénieur et qui, avec les questions environnementales, va être le moteur le plus puissant d’innovation pour les décennies à venir. Le monde universitaire et de la recherche doit jouer un rôle essentiel dans cette hybridation en créant des structures dédiées à celles-ci ;

- la dimension territoriale qui, en étant au plus près de l’individu, se voit avec ses structures de soins être à part entière une base productive, matrice de développement social, économique et technologique.

III Le tournant local

Et si les maires gouvernaient le monde ? Telle est la question de départ de cette partie.

En effet, les pouvoirs urbains et territoriaux, confrontés à la réalité du terrain, seraient moins enclins que les États à fonctionner en silos et à découper les problèmes en tranches sectorielles. Il y a un foisonnement créatif au niveau local qui contraste avec la morosité nationale et avec la majestueuse mais stérile mécanique des multiples schémas directeurs par lesquels l’État tente de décliner la transition.

Que faut-il penser de ce néo-localisme ? Deux aspects se dessinent :

- la question des liens complexes entre les échelles territoriales et l’écologie ;

- les dimensions sociales et politiques de ce tournant local.

1 Le salut par le local ?

1.1 Relocaliser l’industrie

La question est la maîtrise des grandes chaînes de valeur mondialisées. Elle a trois grandes dimensions : écologique, industrielle et géopolitique.

La première renvoie aux dégâts écologiques du « made in monde » et moins-disant environnemental qui en découle.

La deuxième dimension est technico-industrielle et regarde la dissociation spatiale de toutes les phases productives, notamment entre la conception et la production. Or, l’hyper-industrie appelle au contraire la proximité et l’interaction constante entre la fabrication et les autres fonctions dont la recherche. L’économie émergente tend pour cette raison à se structurer en écosystèmes.

La troisième dimension est géopolitique et montre qu’il ne s’agit ni de néomercantilisme consistant à attirer et à fixer le plus possible les ressources et emplois internationalement mobiles, ni de protectionnisme honni. Il s’agit d’une voie étroite où on tente de réguler une mondialisation modérée préservant un espace national tout en respectant des formes de réciprocité.

1.2 La préférence pour la proximité

Le néo-localisme postule, comme allant de soi, le lien entre les grands défis écologiques et la proximité (pour manger, consommer, recycler, inventer). Pour Pierre Veltz, cette évidence doit être questionnée. La proximité comme principe absolu est discutable, surtout si on s’en tient aux arithmétiques techniques. L’enjeu de la proximité est social et sociologique avant tout. Il est de recréer du lien concret dans un univers devenu abstrait et impersonnel.

2 Proximités et interdépendances

2.1 Une révolte contre l’abstraction

L’action locale est irremplaçable pour créer l’énergie du changement[5]. Mais, ce tournant local est éloigné des paradigmes précédents (du développement endogène des années 1980 ou des districts industriels). Les acteurs ne sont pas les mêmes et les enjeux se sont déplacés de l’économie à l’écologie.

L’auteur interprète ce mouvement comme une révolte (celle des nouvelles générations) contre l’abstraction : celle des grandes organisations publiques et privées, où le travail n’est plus qu’un maillon dans de longues chaînes, et où les parcours sont bâtis autour d’une compétition sans fin pour les places et les pouvoirs. L’écologie est devenue l’un des langages privilégiés dans lequel s’exprime cette révolte.

En même temps, il y a la recherche de l’autonomie, du contrôle de sa vie. On ne veut plus être les « offres de service d’Excel et de PowerPoint ».

2.2 Oublier les métropoles ?

La révolte contre l’abstraction coïncide souvent avec le rejet de la grande ville (fortement exprimée avec la crise du Covid 19) au profit des villes petites et moyennes.

Que va-t-il se passer après la pandémie ? Un scénario possible est que les urbains les plus connectés seront de plus en plus nomades, profitant des formes de flexibilité offertes par la télé-activité. Mais un bouleversement global des structures territoriales paraît peu probable.

L’analyse écologique montre que c’est l’ensemble complémentaire formé par les villes avec leur arrière-pays rural ou forestier, avec les puits de carbone, qu’il faut considérer.

On va plutôt vers des modèles distribués. La raison principale en est que les économies d’échelle toujours décisives nécessitent de moins en moins la concentration physique et peuvent se marier de diverses manières avec les économies de réseaux spatialement distribués. Ceux-ci sont plus résistants aux chocs que les systèmes centralisés et hiérarchiques. La tendance serait une géographie des villes s’organisant de plus en plus sous formes d’archipels connectant des pôles de tailles diverses (cf. les villes de la Hanse, réseau des villes italiennes et flamandes), limitant en même temps la concentration physique dans les métropoles. Cela fait penser aux cités grecques qui étaient ̶ selon l’image de Platon, comme des grenouilles autour d’une mare ̶ des « sous-systèmes » largement autonomes échangeant entre eux. Ce n’est plus du tout le cas de nos territoires. Ceux-ci sont plutôt comme des nœuds au sein d’un vaste système de flux qui les traversent et les relient. Les voir comme des entités autonomes relève d’une illusion d’optique.

Cela veut dire que les solidarités nationales invisibles qui se traduisent par des redistributions sociales et territoriales de grande ampleur sont essentielles, à condition que les États cessent d’être hiérarchiques et de brider ces dynamismes qui ne demandent qu’à s’exprimer.

IV L’État et la bifurcation écologique

1 Des États défaillants

Le localisme ne suffira pas à nous tirer d’affaire sans des transformations structurelles nécessaires au niveau global.

L’auteur examine trois pistes : la fiscalité (la taxe carbone), le verdissement de l’investissement (désinvestir des secteurs thermo-fossiles) et la finance.

Ces trois pistes ont en commun de reposer in fine sur le jeu des marchés. Elles plaisent aux économistes, mais elles ne mènent pas loin et ne permettent pas de retrouver une boussole. En effet, nous vivons dans un capitalisme qui ne sait plus donner de prix au futur.

Où sont les États ? Ils ne sont pas au rendez-vous sauf la Chine[6].

2 Retrouver une boussole

Le constat est imparable : ni les marchés financiers, ni le darwinisme de la technologie, ni la multiplication des projets verts à l’échelle des villes ne sont aujourd’hui capables d’embarquer nos économies et nos sociétés dans un véritable changement de modèle.

Il faut oser voir large et loin. Il faut oser parler planification, mais pas de planification à l’ancienne conçue comme un déploiement technocratique de solutions élaborées par les seuls échelons centraux des États. Nous vivons dans des sociétés où dominent les schémas de pouvoir distribués en réseau où les citoyens interviennent de façons multiples et à de multiples niveaux. Nos économies sont des économies mixtes (public/privé) où les compétences sont très largement diffusées dans le corps social. Ces compétences doivent être mobilisées, d’autres aussi par un État pilote qui doit laisser une grande place à la créativité des communautés locales et professionnelles.

Celle-ci consiste en la construction d’un monde désirable. L’émergence de l’économie humano-centrée constitue à cet égard un levier privilégié. Mais, afin que cette économie de l’individu ne soit pas une proie d’une économie marchande exacerbée, l’État (puissance collective et démocratique) doit prendre le contrôle. Ceci de deux manières :

- en réduisant les inégalités par le jeu de la redistribution ;

mais surtout en sortant de l’atonie des débouchés de l’économie réelle en impulsant et encadrant ce grand chantier de la bifurcation écologique : éradiquer les maladies, créer des villes respirables, renouveler l’agriculture… et garder notre terre habitable.

[1] Économiste britannique (1835-1882) qui montre que le progrès technique n'est pas (forcément) la solution à l'épuisement des ressources (source : énergétiques.https://www.pourleco.com/la-galerie-des-economistes/stanley-jevons).

[2] Quand l’efficacité-ressource d’un produit augmente, son prix diminue et sa demande augmente.

[3] Ingénieur français , créateur en France du bilan carbone, un militant contre le réchauffement climatique

[4] Selon l’auteur, la santé dans le monde représenterait 40 trillons de § conte 30 pour l’industrie manufacturière.

[5] Latour, B. (2017). Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Paris : La découverte.

[6] Dès 2010, l’investissement de la Chine dans les énergies propres était supérieur de 50 % à celui des USA. Aujourd’hui, ce pays est le leader mondial dans les investissements industriels pour les énergies renouvelables (56 % des capacités mondiales en 2017) et son écosystème de strart-up est impressionnant.

Pierre Veltz L’économie désirable. Sortir du monde thermo-fossile Seuil, La République des idées, janvier 2021, 110 p. |

[Pause_R] Penser depuis l’Afrique : Que disent nos cultures sur l’homme et la nature ?

Dans cet épisode de Pause_R, Murtada Calamy reçoit Séverine Kodjo-Grandvaux, philosophe, chercheuse à l’université Paris 8 et responsable du Laboratoire Économie du vivant de la Fabrique de Suza (Cameroun) et Matthieu Duperrex, chercheur au Laboratoire INAMA (Investigations sur l’histoire et l’actualité des mutations architecturales) et Maître de conférences à l’école nationale d’architecture de Marseille.

En transit. Les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York (1880-1914)

Auteur : Céline Regnard

Dans l’entre-deux

Si les migrations sont très étudiées, les lieux et les acteurs du transit le sont moins. L’historienne française Céline Regnard en analyse les relations et l’économie.

C’est une somme magistrale, qui se dévore tant elle est rédigée de façon vivante. Le livre s’ouvre sur un fait divers : la découverte en 1908 d’un cadavre dans une malle à Marseille et les aveux du criminel – l’un et l’autre étant originaires du Mont Liban. Retracé avec le style dynamique qui sied à ce genre, l’événement, confie Céline Regnard, n’est pris pas immédiatement en résonance avec ses recherches d’alors. Ce n’est que plus tard, en plongeant dans les archives de police de l’émigration du port et du chemin de fer de Marseille qu’elle recroise d’autres Syriens de passage dans la ville et se plonge dans « le monde du transit migratoire dans toutes sa complexité et sa noirceur ». Maîtresse de conférence à l’université d’Aix-Marseille, Céline Regnard est historienne, spécialiste de l’histoire des migrations, et ouvre un champ de recherche jusqu’ici peu étudié et pourtant fécond, nourri de faits divers, d’enquêtes de police, de lettres, de photos, de témoignages, d’articles de presse. « Plus qu’une histoire de la migration syrienne ou des villes traversées, c’est celle des conditions de leur passage par des territoires vers d’autres territoires qui m’intéresse », explique-t-elle, sensible à l’entre-deux des lieux et des temporalités, à l’écart entre les faits et leur représentation. Et de noter le retard des historiens, plutôt attachés à l’histoire des installations, par rapport aux géographes, aux politistes, aux sociologues ou aux anthropologues qui ont « tôt fait du transit migratoire et des “migrants transitaires” des objets scientifiques classiques, sans doute en raison des répercussions du contexte international sur leurs terrains d’études ».

Une catégorie de la pratique

Céline Regnard rappelle l’ancienneté des migrations en Méditerranée, et l’importance de la France comme zone de transit pour les migrants venus de l’empire ottoman en raison des liens politiques, économiques et culturels existants. Elle s’intéresse aux routes terrestres et maritimes, aux compagnies, dont les Messageries maritimes, au développement des transports. Elle évoque rapidement en introduction les raisons du départ des Syriens : causes économiques, démographie, exode rural, crise de la sériculture… mais aussi goût de l’aventure et surtout volonté d’améliorer les conditions de vie pour soi et sa famille. « Les migrants ne sont donc pas les plus pauvres », rappelle-t-elle : « Le voyage a un coût, qu’il faut assumer, pour lequel ils hypothèquent leurs terres, empruntent à leur famille, vendent des bijoux ou obtiennent des prêts. » C’est donc cette économie du voyage et donc des lieux et des figures du transit, qui intéresse Céline Regnard, qui tâche de dégager de ces milliers d’histoires singulières les grandes lignes d’un système. « Le transit, qui n’est pas une catégorie en soi mais une catégorie de la pratique, se prête à une histoire à hauteur des individus qui le vivent », explique-t-elle, insistant sur le défi à mettre en avant le caractère collectif de l’expérience tout en tenant compte des trajectoires individuelles, dans toute leur dimension aussi émotionnelle : « On saisira bien sûr entre les lignes les échos de cette histoire avec celles des migrants ou exilés de notre temps : un transit entre ombre et lumière, quand le provisoire dure, que le passage est entravé, que la route est détournée, que le désespoir guette, mais aussi quand un prochain ouvre sa porte, guide dans la ville, fournit du travail, prête de l’argent, traduit, informe ou rassure. »

La démarche se déroule en cinq temps. Il faut d’abord « Habiter le transit ». Céline Regnard s’intéresse aux lieux où dormir, aux réseaux de l’hospitalité, notamment dans le quartier syrien de New York. Il y a aussi les meublés, pensions et hôtels, les lodging houses, « prolongements des conditions collectives d’inconfort expérimentées dans l’entrepont des bateaux ». À Beyrouth, ville de départ et de retour, l’offre hôtelière explose, témoin de « l’industrie de l’émigration » et du tourisme. L’Italie met en place un système unique de gestion des flux en exigeant des compagnies qu’elles prennent en charge les migrants dans des établissements et à ne pas les faire attendre. Traversés ou investis, les lieux de transits sont donc vécus différemment.

Le transit, c’est ensuite « Vivre le contrôle » : passeport, visa à obtenir, présenter, faire valider, passer les frontières, répondre à un fonctionnaire sont autant d’expériences, tant pour les migrants que pour les fonctionnaires eux-mêmes, en charge d’examiner en quelques minutes une situation. Aux États-Unis, « la principale cause de rejet parmi les Syriens est la pauvreté »… À ce contrôle administratif, s’ajoute le contrôle médical, dans des lieux dédiés à l’examen, puis le cas échéant à l’observation. C’est aussi le premier lieu de confrontation à l’altérité.

Confrontation à l’inconnu, mobilisation de ressources

Dans « Un monde d’escrocs », l’historienne s’attache aux figures ambigües des passeurs, racoleurs, rabatteurs, pisteurs, bateliers, vendeurs de billets et autres « pourvoyeurs de services » qui profitent de l’ignorance ou de la crédulité des migrants pour « développer une économie informelle et illicite » à leurs dépens. Les contrôles ne font que les repousser un peu plus loin, et la durée de l’attente est l’extension de leur champ de manœuvre.

Le transit n’a pas que ces aspects dangereux : c’est aussi « Un univers de ressources », car c’est le lieu où une expérience du voyage, de la rencontre et de l’altérité s’acquiert et se transmet. Céline Regnard étudie ces modalités d’apprentissage qui régissent la dynamique circulatoire : organisation de groupes, accompagnement de jeunes filles ou de femmes seules par des migrants expérimentés, « tactique vestimentaire » – on change de vêtements pour passer les mesures de désinfection ou ne pas attirer l’attention – ou encore mobilisation des réseaux. L’autrice s’attache aussi aux recours en justice en cas d’escroquerie, démarche souvent collective.

La dernière partie, « Au miroir du transit », s’intéresse aux représentations des personnes en transit et plus généralement de l’Autre : « elles sont la réalité », insiste Céline Regnard : « Il s’agit davantage d’en montrer la pluralité ». Le stéréotype domine, oscillant entre commisération et mépris du « primitif » « spectateur de la modernité ». Le racisme le plus ordinaire insiste sur la saleté, la maladie, la malhonnêteté. Inversement, on salue « des commerçants nés », on admire l’exotisme. « Le transit contribue à l’élaboration d’identités hybrides, différentes, modernes. »

Le livre de Céline Regnard renvoie à un monde qui semble ouvert, un monde de possibles devenus lointains depuis que les frontières n’ont cessé de se fermer, les contrôles de se renforcer et le transit de devenir « des impasses ». Surtout pour ceux qui ne sont pas considérés comme « acceptables ». On lira à ce sujet le petit manifeste que vient de publier la même maison d’édition, On ne peut pas accueillir toute la misère du monde : En finir avec une sentence de mort, par Pierre Tevanian et Jean-Charles Stevens, un réquisitoire implacable contre le refus et la restriction opposés aux migrants, pour « revaloriser l’hospitalité ».

Kenza Sefrioui

En transit. Les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York (1880-1914)

Céline Regnard

Anamosa, 456 p., 26 €

![[Pause_R] Penser depuis l’Afrique : Que disent nos cultures sur l’homme et la nature ?](https://www.economia.ma/sites/default/files/PAUSE_R-ep11-Nature-culture-1920x1080_0.png)