Economia présente les résultats d’une enquête qualitative majeure dans le monde du travail

« Sens et valeur du travail chez les salariés marocains »

Economia, le centre de recherche de HEM, a mené durant les trois dernières années une recherche sur le sens et la valeur du travail . Ses résultats furent présentés pour la première fois à Casablanca le 4 octobre 2018 lors d’une conférence à l’Agora. Les recherches autant que les débats sur la valeur du travail dans les économies modernes, ne manquent pas au niveau international et ce,depuis la révolution industrielle. Mais au Maroc elles sont encore très rares.

Quant aux études sur le sens du travail au niveau international, elles sont plutôt récentes ; on évoque aujourd’hui de plus en plus le fait que les individus demandent à comprendre le contexte des décisions qui les affectent, une demande traduite par la « recherche de sens ». Chez nous par contre, ces recherches sont quasiment inexistantes.

Le travail accompli par l’équipe d’Economia par sa thématique et ses enseignements est une première, il devrait concerner toutes les parties impliquées dans le monde du travail et ses organisations. Les managers, toutes les catégories des professionnels, les syndicalistes, les décideurs des politiques publiques en matière économique et de travail, les chercheurs, tous sont interpellés, autant par la recherche dans ce domaine que par les premiers résultats dégagés de cette étude.

D’abord des concepts précis

Que procure le fait de donner du sens à son travail? Et qu’est ce qui fait qu’on a le sentiment que notre vie a du sens grâce au travail? A travers ces interrogations l’équipe de recherche a adopté les concepts qui devraient régir sa démarche dans cette enquête .Le sens du travail s’avère ainsi d’ores et déjà une construction collective dynamique et cyclique, reposant sur des dimensions subjectives, émotionnelles et éthiques, il s’agit d’un phénomène intersubjectif où le sens se crée dans l’action et à travers les interactions. Ses sources se situent souvent dans la culture, la stratégie d’entreprise, et les structures formelles et informelles.

L’individu considère donc , que son travail a du sens lorsqu’il y a alignement entre son identité, son travail, et son milieu de travail .En outre l’analyse permet de répartir les dimensions du sens en deux composantes. Le premier sens du travail est constitué de l’utilité du travail ; de l’autonomie qu’il assure, et de l’apprentissage et la formation qu’il exige ; ensuite le sens au travail est formé de la rectitude morale et de la relation avec les collègues et le management .Cela permet de dégager trois définitions pour celui ci, l’une relative à la signification ,la seconde à l’orientation et enfin la dernière basée sur la cohérence du sujet et du travail qu’il fait.

L’examen ouvre la voie à plusieurs modèles, on citera à ce propos une pyramide de Maslow partant de la base d’un gain matériel satisfaisant les besoins fondamentaux (nourriture), la sécurité , passant à une reconnaissance de l’effort fourni, s’exprimant par le sens d’appartenance et l’ estime de soi , avant de culminer vers l’accomplissement de soi .On citera également ce que l’étude a qualifié de modèle Job carrière vocation pour lequel le travail serait en premier ,un moyen de gagner sa vie ou un mal nécessaire pour accéder à des espaces hors domicile familial , en un second niveau il serait le moyen d’atteindre des objectifs professionnels , et enfin un moyen de s’accomplir et de contribuer à la communauté.

Une méthodologie qui privilégie la multidisciplinarité

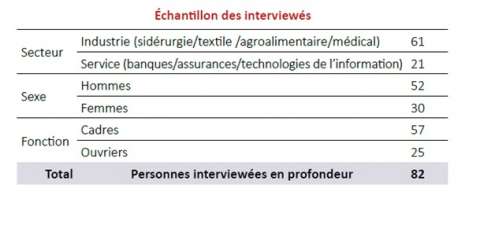

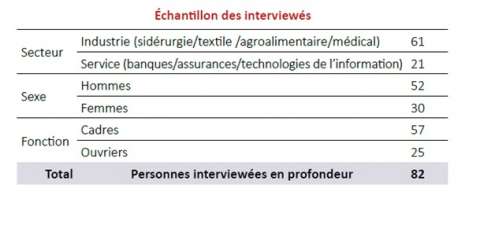

Ces concepts relevant d’une approche multidisciplinaire, furent retenus pour l’élaboration minutieuse d’un guide d’entretien synthétisant les paramètres qui guident la recherche qualitative de terrain. 82 entretiens semi-directifs furent ainsi conduits auprès d’un échantillon réparti entre trois sites Tanger, Rabat, Casablanca. L’échantillon repose sur une diversité des âges, une variété des degrés d’ancienneté dans l’activité professionnelle, un équilibre entre différents niveaux de responsabilité et une quête de la parité genre.

Le guide devait recueillir les avis de ces professionnels sur la signification du travail ,ses valeurs, ses motivations, les enjeux et profils de leurs besoins et les représentations. Le guide exigeait aussi de recueillir les appréciations des interrogé(e)s sur le contenu du travail, les relations au travail, les rapports au management, les conditions du travail, et les équilibres entre vie privée et vie publique.

Parmi les hypothèses retenues pour vérification par cette enquête l’importance majeure du sens du travail: - au niveau individuel : le besoin de sens est fondamental. Le sens est source de santé mentale, de bien-être au travail, d’épanouissement et de réalisation de soi ;

- au niveau organisationnel : le sens s’exprime par la loyauté, l’implication, la motivation, la satisfaction, l’engagement et la performance des collaborateurs.

Une autre hypothèse à vérifier est qu’il existe une crise de sens du travail qui se manifeste : - pour l’individu : par différentes formes de mal-être et, à l’extrême, de souffrance (le stress, le burnout, les troubles psychologiques) ; - pour l’entreprise : par la démotivation et le désengagement des individus ; - pour la société : par la disparition de la valeur travail et une crise de sens au niveau sociétal.

De même, l’étude retient un rapport de dépendance entre l’orientation donnée au travail (job, carrière ou vocation) et le niveau de saturation des besoins des individus (du degré d’indépendance économique). Le positionnement sur la pyramide des besoins influence le sens donné au travail et conditionne le niveau d’engagement des individus.

En fait,la construction de sens est une quête de cohérence : c’est-à-dire la recherche d’un équilibre entre l’identité de l’individu (Qui suis-je ?), ce que cherche l’individu au travail (enjeux : pourquoi je travaille ?) et sa perception de son expérience du travail à la fois en termes de contenu de son travail (Qu’est-ce que je fais ?) et de son milieu de travail (À quel lieu/groupe j’appartiens ?).

Des résultats qui

D’après les résultats de l’enquête, le travail par sa portée instrumentale est fortement lié à la sécurité ; il est aussi objectivé par le miroir social, même s’il est vécu péniblement. Citons quelques exemples des conclusions dégagées qui interpellent dès à présent tous les individus et collectifs au Maroc :

Un travail sans contenu ?

Les entretiens débouchent ainsi sur un constat : le contenu du travail, le rapport au métier et le travail comme vocation demeurent périphériques pour les salariés marocains . Il existe une crise de sens du travail qui se manifeste :

• Pour l’individu : par différentes formes de mal-être et, à l’extrême, de souffrance (le stress, les troubles psychologiques).

• Pour l’entreprise : par la démotivation et le désengagement des individus.

• Pour la société : par la disparition de la valeur travail et une crise de sens au niveau sociétal

L’enquête révèle clairement un déficit d’espaces d’échange et d’écoute permettant de favoriser la co-création de sens au travail.

-Les salariés qui considèrent le travail comme une carrière sont demandeurs de plus d’apprentissages et de challenges, autant d’éléments projectifs pour progresser dans l’entreprise ou dans la carrière. Ces derniers ont généralement saturé les premiers besoins et leur niveau d’engagement augmente.

Les différents niveaux d’incohérence renseignent aussi sur l’effort à fournir en ce sens par les entreprises au niveau des politiques de rémunération, de la gestion des équipes et la mise en place de mécanismes transversaux et motivants.

L’étude ne s’est pas limitée à un diagnostic , elle s’est proposée de rechercher aussi un modèle de création de sens dans les organisation à travers le schéma ci-dessous ;

Être : le collaborateur « est » dans une logique de « job » ; le point central dans la relation est la rémunération.

Mieux être : le collaborateur est dans une logique de « carrière » ;le point central de la relation est la reconnaissance dans un contexte de valorisation dans une technicité et/ou un métier.

« Bien-être ensemble » : le collaborateur est dans une logique de « carrière » ; le point central de la relation est la prise de responsabilité dans un contexte de dialogue managérial, d’implication et d’accompagnement du collaborateur.

« Devenir ensemble » : c’est la rencontre des deux ambitions qui se potentialisent : celle du collaborateur et celle de l’organisation.

L’entreprise devra changer de paradigme

L’étude présente en guise de conclusion quelques repères pour l’action .Ainsi, les organisations, opérant dans le contexte socio-économique marocain devraient :

1. Changer de paradigme, dans les contextes où cela se justifie, en passant d’une organisation rigide et/ou verticale à une organisation ouverte, plus horizontale, où l’humain est la principale source de richesse, et où le sens qu’il octroie à son travail, son activité, son métier, participe à l’émanciper et enrichir l’organisation.

2. S’éloigner et abandonner le prisme négatif et coercitif, car « le travail n’est pas naturel », mais en lien avec le contexte de production et d’action, des cadres et contextes professionnels.

3. Ne pas figer les hommes dans les structures et les silos, mais créer les conditions du mouvement par la mise en place de systèmes sociotechniques formels ou informels centrés sur le travail et l’échange, pour tendre vers la constitution de groupes cohésifs.

4. Mettre l’intentionnalité du manager/manager de proximité au service de l’animation des communautés de pratiques et de construction et l’appropriation progressive d’un projet commun. Dans cette démarche, le principe d’exemplarité émanant de l’encadrement est primordial dans les critères définissant la performance, l’implication, le travail bien fait, le respect des règles, la responsabilité.

L’étude propose aux académiciens aussi des pistes de recherches à venir parmi lesquelles,

• des études quantitatives permettant de dégager des tendances chiffrées dans le prolongement de l’étude exploratoire. Notamment quelques questions importantes liées au sens et à la valeur du travail dans des secteurs et des segments de populations particuliers, à des fins de comparaison.

• Qu’apporte tel métier à la personne ? Quelles relations entretient le travailleur marocain à son métier ?

• Une recherche action sur les liens entre le sens et la reconnaissance dans les organisations, et le sens et l’engagement, demeure une perspective majeure pour améliorer les méthodes managériales.

En tout cas à l’issue de ce travail important, les chercheurs d’Economia espèrent qu’il puisse contribuer à :

• Élaborer des études de cas pour apprécier plus en profondeur le lien entre la structure d’une entreprise en particulier et le sens au travail en son sein ;

• Accompagner le management d’entreprises déjà installées ou en phase d’installation dans le développement de pratiques vertueuses adaptées ;

• Enclencher un débat sociétal, ouvert et constructif, entre syndicats et patronats, sur le lien win-win à construire entre travailleurs épanouis et organisations performantes ;

• Aider à refaçonner en partie les enseignements en management pour les rendre plus réceptifs au besoin d’insuffler du vivant et de l’imprévisible dans la conception et l’animation de la vie des entreprises.

Vaste programme qui traduit une déclinaison concrète du débat national en cours sur le modèle de développement et les chances de l’émergence au Maroc.

Synthèse par Bachir Znagui