Adil El Mezouaghi

Doctorant en sciences politiques. Il a occupé le poste de chercheur au Cesem, centre de recherche de HEM, de 2008 à 2010....

Voir l'auteur ...Béatrice Hibou

Diplômée de Sciences Po (1987). Elle a obtenu son doctorat en économie politique à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) en 1995 et son habilitation à diriger des recherches à Sciences Po en 2005. Elle à l’IEP de Paris et de Bordeaux (3ème année section...

Voir l'auteur ...Driss Ksikes

Né le 7 mars 1968 à Casablanca Écrivain et dramaturge, il est directeur de HEM Research Center, où il encadre des équipes de recherche interdisciplinaires. Ancien rédacteur en chef du magazine TelQuel (2001-2006), il est depuis 1996 professeur à HEM de méthodologie et d...

Voir l'auteur ...Makhzénisation du privé ou privatisation de l'Etat

Y a-t-il au Maroc une makhzénisation du privé ?

Béatrice Hibou : Il y a aujourd’hui une tendance à parler de «Makhzen économique» ou à associer Makhzen et dimension économique plus ou moins sulfureuse. Cela me paraît des bons mots de journalistes et de discours de salon, qui ne disent rien de l’économie politique du pays !

Cette dernière est extrêmement complexe, elle implique des millions d’acteurs, des rapports et des processus de nature totalement différente. Dire que le Makhzen «infiltre», «contamine» le secteur privé, cela me semble un contresens absolu : l’exercice makhzénien du pouvoir a toujours reposé en partie sur le chevauchement du public et du privé. Par ailleurs, et surtout, cette expression dévoile une vision omnipotente de l’Etat, comme si le «privé» ne pouvait plus vivre en dehors de son rapport au pouvoir central. Mais le «privé» se développe largement en dehors du pouvoir central, parallèlement ou de façon autonome au moins pour 95%, voire 99% des entreprises, en dehors des quelques grands groupes dont on entend parler dans les journaux !

En outre, problématiser les relations entre entrepreneurs et pouvoirs publics en termes de makhzénisation, c’est réduire le politique aux manœuvres du Palais, et succomber à l’illusion de l’«égotisme institutionnel» dont parle Peter Brown1, c’est-à-dire se focaliser sur la personnalisation et la surpuissance du monarque. Est-il nécessaire de rappeler qu’en dépit de leur centralité les pouvoirs publics ne se réduisent ni au Roi ni au Makhzen ?

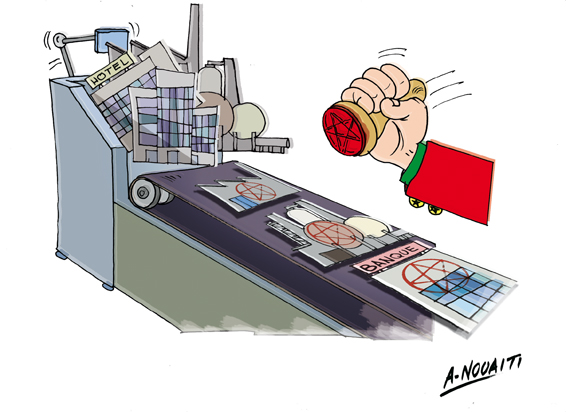

Ali Benhaddou : Le Makhzen est une entité abstraite, indéterminée, presque informelle, mais néanmoins puissante et active dans tous les domaines d’action collective. Les attributions historiques du Makhzen, loin de tomber en désuétude, s’adaptent à la modernité et même à la mondialisation. Sous le règne de Hassan II, l’Administration est le principal instrument du pouvoir qui s’étend sur les organismes d’Etat chargés de l’industrialisation, de la promotion agricole, du commerce extérieur, de crédit et d’investissement, de l’habitat, de l’immobilier, du tourisme. Dans tous ces domaines émergent de puissantes sociétés qui disposent d’un monopole de droit et bénéficient d’énormes privilèges, dont l’autonomie de gestion. Investies des tâches prioritaires de développement, elles ont également pour mission de former et diriger une classe nationale d’entrepreneurs. Ainsi, de par ces attributions, elles surveillent même les chefs d’entreprises privées. Et, quels que soient les secteurs où ils exercent leurs activités, il est impossible que ces derniers, si grande soit leur renommée, puissent se passer de l’approbation, même tacite, du pouvoir royal qui fait des concessions économiques et des nominations aux postes de PDG des sociétés d’économie mixte, de directeur général et d’administrateur des offices publics une obligation juridique (dahir n° 1-72-18).

C’est un capitalisme d’Etat, dirigiste et centralisateur, où l’emprise du pouvoir makhzénien est très forte. La privatisation imposée par le FMI depuis 1983 (appliquée en 1993) va changer la donne sans transformer les moeurs économiques. L’initiative privée étant toujours défaillante, c’est le Makhzen, gardien de l’indépendance économique, qui participe à l’opération en privatisant, via les holdings royaux, nombre d’entreprises publiques. Même des sociétés privées devenant très puissantes, hégémoniques, sont passées sous son contrôle. Les franchisés, anciens serviteurs de l’Etat ou anciens propriétaires d’usines, bénéficient eux aussi de l’appui du pouvoir qui veille sur l’équilibre des forces économiques en compétition. De même, ceux qui, depuis la succession royale, ont investi les rouages de l’Etat, les puissances de l’argent, les pouvoirs d’influence, plaçant sous leur tutelle la classe politique et la classe économique, appartiennent au sérail chérifien. Ils font partie intégrante du grand Makhzen qui est avant tout un gouvernement des hommes, laissant l’administration des choses aux technocrates et aux confédérations de familles dirigeantes.

A quoi renvoie la notion d’affairisme d’Etat ?

Ali Benhaddou : L’ingéniosité de Hassan II a fait de la makhzénisation économique non un désir d’accumulation, mais une force d’impulsion, d’innovation, de développement et de régulation sociale. Il a surtout anticipé sur les transformations à venir et imaginé à l’avance la privatisation mondialisée. Preuve en est que le premier plan de réajustement structurel, en 1983, impose, on l’a vu, un changement de politique économique. La désétatisation et la dérégulation deviennent le ferment de la nouvelle idéologie libérale que doivent promouvoir, sous l’impulsion du Roi, les forces vives de la nation.

Le patronat technocratique, lié aux intérêts de l’Etat makhzénien, a été chargé de mener une campagne nationale de propagande. Il a chanté les louanges de l’idéologie ultra-libérale et appelé de ses vœux son application au Maroc, comme si celui-ci était comparable aux grandes puissances capitalistes du monde. La même année, l’ancien Premier ministre, Maâti Bouabid, créant son parti politique, l’Union constitutionnelle, est invité à faire de même. Il doit relancer le débat sur la libéralisation économique et donc, naturellement, la privatisation mondialisée. Le holding royal se trouve alors en bonne position pour privatiser et marocaniser l’économie nationale dans quatre-vingt quatre secteurs d’activités, dont l’agroalimentaire, et prend des participations dans différentes sociétés étrangères, ainsi que dans des sociétés multinationales en France et en Angleterre. Ses Domaines expérimentent des variétés et des techniques nouvelles, où travaillent les ingénieurs les plus performants du pays, où prospère la technologie la plus avancée et où la production agricole est soumise aux règles de la qualité parfaite. Toute concurrence devient dans l’esprit des capitalistes marocains, obnubilés par la crainte du Makhzen, sinon impossible, du moins déloyale. Ils se contentent d’imiter le procédé de production devenant un modèle de référence universel.

La situation actuelle rappelle un retour à l’histoire avec des adaptations à la modernité et à la modernisation. Au nom du développement et de la démocratie, experts en tout genre, cénacles du Palais, amis du Roi, formés aux meilleures écoles, se placent dans la première ligne grâce aux rapports dynastiques affichés dans les administrations centrales, à la présidence des holdings royaux, des banques, des assurances, des entreprises publiques et celles qu’on privatise. Ils sont des personnages uniques du système du pouvoir qui règne aujourd’hui au sommet de l’Etat. La concentration des pouvoirs et l’affairisme qui en découle est une tradition inhérente aux mœurs économiques du Royaume.

Béatrice Hibou : Que veut dire une expression comme affairisme d’Etat? Que les puissants, les gouvernants et leurs proches profitent de leur position de pouvoir pour affermir leur position d’accumulation, c’est une chose universelle et atemporelle. Au Maroc aussi, donc, comme en France, aux Etats-Unis, au Cameroun ou en Argentine ! Hier, aujourd’hui et demain.

Ce qui est propre au Maroc, c’est la configuration que ces pratiques universelles prennent dans l’exercice makhzénien du pouvoir ; et notamment la forme des grâces royales et plus généralement des mécanismes personnalisés de redistribution. Une question plus importante, me semble-t-il, est celle des transformations, ou non, des rapports de la société à ces pratiques inévitables, quelque forme qu’elles prennent. Et là oui, les transformations me semblent importantes sans pour autant remettre en cause les fondements du pouvoir makhzénien.

Sous Hassan II, on ne parlait tout simplement pas d’affairisme d’Etat et les affaires de corruption ne fleurissaient pas comme aujourd’hui dans la presse, non parce qu’elle n’existaient pas mais parce que les scandales n’étaient pas rendus publics, les personnalités n’étaient pas nommées, les dossiers n’étaient pas transférés à la justice… Pour autant, sous Mohammed VI, on ne remet pas en cause ce fondement bien particulier de l’exercice du pouvoir, que sont les grâces et la redistribution personnalisée. C’est un sujet immense ; je me permets de renvoyer à l’article que j’ai écrit sur le sujet, avec Mohamed Tozy, où nous montrons que les transformations politiques au Maroc sont simultanément profondes et ambiguës, que la diversification des lexiques (notamment l’apparition de cette dénonciation de l’affairisme et de la corruption) et des paradigmes de l’exercice du pouvoir, notamment par introduction de nouvelles manières de gouverner, par l’écoute et la participation n’ont pas pour autant fait disparaître les modes antérieurs de gouvernement2.

Assistons-nous à une privatisation de l’Etat ?

Béatrice Hibou : La «privatisation de l’Etat» est une notion qui prête à confusion. Je dois d’ailleurs avouer que je regrette aujourd’hui d’avoir choisi cette expression dans mes travaux antérieurs sur la transformation de l’Etat en période néolibérale3. La façon dont je l’entends n’a strictement rien à voir avec la façon dont les gens l’entendent généralement : un délitement des pouvoirs publics, le développement de la corruption, l’orientation des politiques publiques en fonction d’intérêts privés et une appropriation privée des attributs et des compétences de l’Etat.

Pour moi, la «privatisation de l’Etat», c’est un processus complexe de redéploiement - et non de retrait - de l’Etat qui, pour exercer sa puissance, passe davantage que par le passé par des truchements, des intermédiaires, des normes privés. Passer par le truchement ne veut pas dire ne plus orienter, ne plus maîtriser, ne plus s’occuper de la chose publique. Cela veut dire que l’exercice du pouvoir est moins direct, passe davantage par des intermédiaires, des acteurs agréés et que l’on assiste à des processus de co-production ou co-orientation des politiques publiques, par exemple. Ainsi s’explique le développement de la forme partenariat public-privé dans les investissements d’infrastructure, mais aussi l’appel récurrent à la société civile et aux ONG dans les politiques de développement ou l’implication des organismes professionnels et des institutions représentatives dans la définition des politiques industrielles ou d’innovation technologique.

Dans tous ces cas, il n’y a pas substitution des intérêts privés et particuliers aux intérêts publics et généraux mais formation conjointe de l’action publique. L’impulsion des pouvoirs publics reste majeure et on ne peut pas dire a priori qu’il y ait captation par le privé de l’action publique à son propre profit. Bien entendu, il ne s’agit pas d’être naïf et au Maroc comme ailleurs, l’implication des acteurs privés - qui ont leurs propres intérêts, leurs logiques d’actions… - promeut des modes de fonctionnement qui répondent davantage à la logique entrepreneuriale privée qu’à la logique de l’intérêt général. Mais ce que je veux dire, c’est qu’on ne peut pas dénoncer a priori ces «dérives» qui n’adviennent que si les règles du jeu n’ont pas été définies à l’avance avec suffisamment de rigueur, si le contrôle ne s’exerce pas, si les informations ne sont pas équitablement accessibles et distribuées, etc. Et surtout qui signifient moins que l’idéal de la chose publique a disparu qu’elles ne mettent en évidence la transformation des valeurs et des normes fondatrices de cet idéal.

Ali Benhaddou : Le processus en cours est le démantèlement complet des attributions de l’Etat, en ce qui concerne la gestion des établissements privatisés, l’économie, l’éducation, la santé, etc. Et cette privatisation, imposée par les instances supranationales, ne s’accompagne d’aucun plan de modernisation ou d’accroissement des systèmes d’emplois, de formation professionnelle, de santé publique, d’éducation et de logement social ou de l’habitat collectif.

L’insatisfaction des besoins les plus essentiels occulte les problèmes et les conflits qu’engendre la perception des inégalités sociales. Or, il suffit de répondre aux demandes nationales par l’instauration d’un régime universel fondé sur la redistribution et la gestion politique de la croissance. Aussi la privatisation a-t-elle été une aubaine pour certains dirigeants d’entreprises publiques et semi-publiques, habitués à la dictature du monopole. Certains, pour accéder à la propriété économique, sans rien débourser, ont dû imposer à leurs clients des financements anticipés.

D’autres ont forcé des concurrents à vendre leurs entreprises au rabais, sous prétexte qu’ils ont violé la législation sur le marché du travail et des capitaux. Les acquéreurs, stratégiquement bien placés au temps de Basri, se font complices des spoliations menées discrètement par les corporations de ploutocrates fascinés par les affaires. De plus, la démission de l’Etat plonge l’administration dans l’immobilisme. Que ce soit dans l’Education, pilier du développement, la santé publique ou les services administratifs de proximité, les citoyens, habitués à la corruption depuis leur enfance, en viennent à penser que tous les services publics sont rémunérables. Il ne leur vient pas à l’esprit que les rapports entre les citoyens et l’administration est un échange de droits et de devoirs, garantis par la Constitution.

Les chefs d’entreprises constituent-ils un groupe de pression face à l’Etat ?

Ali Benhaddou : Il y a certes des moments critiques où la relation entre chefs d’entreprises et pouvoirs publics semble conflictuelle. L’histoire des faits économiques nous apprend qu’en 1971, 1972 puis 1996, une fois à cause d’un rapport du Congrès américain, une autre fois suite à un rapport de la Banque mondiale sur la corruption au Maroc, hauts fonctionnaires, banquiers, industriels, défilent pêle-mêle devant les juges, pour des chefs d’accusation souvent infondés. Et, depuis l’an 2000, des affaires longtemps étouffées remontent parfois jusqu’à la surface, provoquant des mises en examen, voire des incarcérations, mais restent absolument sans conséquences politiques. Ces opérations se jouent à l’intérieur des frontières de groupes en lutte pour le pouvoir et surgissent au moment de tensions ou de crises sociales et politiques. Ce sont des stratégies de résistance du pouvoir qui se voit obligé de fournir la preuve de son efficacité en rétablissant l’ordre, la sécurité et la morale publique. C’est la preuve surtout que les capitalistes citadins, les oligarques ruraux et les plus hautes excellences du Royaume sont inféodés au pouvoir qui récompense et sanctionne en cas de force majeure. En d’autres termes, les «droits acquis» par la corruption et les trafics en tous genres peuvent être retirés brutalement et à tout moment.

Béatrice Hibou : Au Maroc comme ailleurs (je l’ai analysé en Tunisie4, mais on le retrouve dans mille autres situations), les entrepreneurs ne nagent jamais à contre-courant. C’est l’arrangement, l’accommodement, le «faire avec», la négociation qui caractérisent le comportement des entrepreneurs dans leurs interactions avec les pouvoirs publics. Ils ne défendent pas plus qu’ils n’entendent attaquer le trône.

Les sphères politiques servent-elles de tremplin aux chefs d’entreprises ?

Béatrice Hibou : S’il y a une présence grandissante des «chefs d’entreprises» dans les institutions locales et nationales, c’est avant tout parce que, en cette période néolibérale, l’entrepreneur est la figure de la réussite par excellence, la figure légitime du succès. Cette présence traduit tout à la fois une transformation réelle de l’économie marocaine (avec une baisse de la part de la population active dans l’agriculture et dans la fonction publique, par exemple) et une modification des catégories socioprofessionnelles valorisées. Ce n’est pas seulement que le statut de fonctionnaire n’est plus la panacée ; mais on requalifie d’anciennes activités. Ainsi, les artisans ou les formateurs, quoique disparus du paysage, ont été transformés en… auto ou micro-entrepreneurs !

Pour autant, peut-on en conclure que la sphère politique serve de tremplin aux acteurs économiques ?

Je n’en suis vraiment pas sûre et je pense qu’il s’agit de conjecture pour l’instant indémontrable. Pour l’affirmer, il faudrait, d’une part, pouvoir déconstruire la catégorie même d’entrepreneurs pour éliminer ces effets de re-dénomination, et de l’autre, suivre sur le moyen terme au moins la trajectoire de ces entrepreneurs élus pour voir si oui ou non leur élection a servi leurs intérêts économiques, et comment. En outre, tout ceci est aléatoire dans la mesure où il serait impossible de montrer que, s’ils n’avaient pas été élus, ils auraient moins bien (ou mieux) réussi. Je pense que ce genre d’affirmation est largement fantasmatique et révèle davantage un désarroi face à des transformations difficilement lisibles. A l’instar des analyses qui défendent la thèse d’une «politisation de l’économie» ou d’une «économicisation du politique», cette problématisation repose sur une conception duale de la vie en société, comme si le politique et l’économique appartiennent à des sphères distinctes. Certes les entrepreneurs sont toujours politiques dès lors qu’ils s’insèrent dans les relations de pouvoir, qu’ils participent aux conflits, aux compromis entre acteurs en présence, qu’ils participent - au même titre que d’autres - aux rapports de force et ce faisant façonnent donc aussi le politique. Il me semble en effet impossible de séparer des «champs» aux frontières strictement délimitées - en l’occurrence un «champ économique» duquel serait issu un acteur dynamique (l’entrepreneur) et un «champ politique» aux règles connues et circonscrites censées l’accueillir - précisément parce que le pouvoir est relationnel et ne peut être appréhendé que dans son exercice.

Ali Benhaddou : Le «tremplin» fait partie du système de récompense qui paralyse le processus de séparation des pouvoirs. Les grands patrons font constamment la navette entre les institutions du gouvernement et les conseils d’administration des entreprises nationales et du patronat ou, inversement, des groupes économiques privés au pouvoir politique. C’est un système ploutocratique fondé sur une élite qui exerce à la fois les fonctions économiques et les fonctions politiques d’administration. Et, du fait de cette imbrication des pouvoirs, que rien n’arrête, pas même la transition politique, elle navigue dans toutes les sphères dirigeantes du pays, marginalisant systématiquement les autres acteurs de la société. Cependant, elle ne peut être à la fois au service d’une élite de classe et de la communauté nationale tout entière. En s’emparant de tous les pouvoirs, sur fond de népotisme et de cooptation sélective à partir du diplôme initial, elle engendre des dysfonctionnements qui portent gravement atteinte à la morale économique et à la vertu du politique. Dans un pays démocratique, un homme d’affaires ne devient pas homme politique. Mais quand cela se produit, il est immédiatement traqué par la classe politique qui vit de la politique dans le sens le plus profond du terme. Un homme d’affaires et donc d’intérêts qui arrive à la chose publique veillera d’abord à défendre ses propres intérêts avant ceux de la population ou de la nation. Un homme d’intérêts obéit toujours à l’obligation d’accroître sa fortune, sa notoriété, son prestige.

Alors, cet entrepreneur, à l’apparence pragmatique, aurait-il supplanté le fellah comme défenseur du Trône ? Une chose est sûre : l’appropriation des terres agricoles par de grands exploitants d’origine politique transforme à la fois la vocation agricole du pays et la structure sociologique de la population rurale. Les gros exploitants comptent parmi les fils et les petits-fils de caïds qui avaient acquis sous le protectorat

1 800 000 hectares de culture. De cette nouvelle structure sociale émergent également «Les Domaines», issus de la nationalisation de 1963 des terres de colonisation publique. De même les groupements de bourgeoisies d’affaires, bien placés au gouvernement en 1973, qui se sont emparés, grâce à la marocanisation, de 500 000 hectares de terres de colonisation privée. Ils produisent pour le marché extérieur, en même temps qu’ils mènent, dans les grandes villes du Royaume, leurs entreprises industrielles, financières, commerciales, culturelles, politiques, etc. Et, depuis 1984, ils bénéficient de la suppression de l’impôt agricole jusqu’en l’an 2000.

Quel rôle public les chefs d’entreprises jouent-ils aujourd’hui ?

Ali Benhaddou : Les grands patrons, surtout les technocrates, agissent dans tous les domaines. Ils sont omniprésents, s’improvisant chefs de clans, de réseaux, de lobbies. Ils accomplissent une totale captation du pouvoir, essaimant dans tous les secteurs de l’économie, dans toutes les administrations, et dirigent les plus grandes associations patronales. Ils monopolisent le pouvoir économique et le pouvoir politique de direction. Mais leur discours officiel est chargé de concepts novateurs de la haute théorie du management scientifique. Il est même révolutionnaire, exhortant au pragmatisme, à l’efficacité, à la participation, à la délégation de pouvoir, à la démocratie. Or, même s’ils n’y croient pas vraiment, cette idéologie leur permet d’établir le bien-fondé de leur pouvoir aux yeux de la société. C’est aussi, entre autres raisons, une manière de s’adapter aux idéologies dominantes imposées par l’Occident ou, en cas d’alternance politique, par le Makhzen garant de leur légitimité. Ils se fourvoient dans des restructurations autoritaires, écrasant au passage les petits et moyens entrepreneurs. Impuissants, rarement médiatisés, ces derniers sont relégués au dernier plan sans prolongement politique. Pourtant, l’écrasante majorité de l’économie marocaine est constituée par les PME, soit 94% de la population des entreprises. Elles occupent 49% de la main-d’oeuvre, distribuent 43% des salaires, réalisent 41% de la production et 28% de chiffre d’affaires à l’exportation. Exaspérées par le lobby technocratique qui contrôle les grandes organisations patronales, elles lancent, en 1983, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, parrainée par la toute-puissance CGPME de France. Aujourd’hui encore, malgré leur intervention politique, via l’organisme de pression, ils sont contraints de se soumettre aux ordres des mandarins qui contrôlent les grandes associations nationales. Leur condition de survie, face à la globalisation, tient essentiellement à la reproduction dynastique, à l’exploitation et à l’autoritarisme paternaliste.

Béatrice Hibou : L’entrepreneur est un acteur politique fondamental aujourd’hui au Maroc. Non parce qu’il aurait un rôle particulier à jouer dans le soutien au trône ou dans la libéralisation politique en cours au Maroc. Mais parce que la référence à l’entrepreneur est aujourd’hui incontournable, dans les discours comme dans les pratiques économiques et sociales bien sûr, mais politiques aussi. Ceci n’a rien à voir avec le Maroc mais constitue l’une des caractéristiques du néolibéralisme, si l’on suit, par exemple, la compréhension qu’en donnent Foucault et à sa suite Dardot et Laval5. De même le discours actuel est obnubilé par le privé et l’entreprenariat, alors que les questions sociales, les questions de l’inégalité, de la redistribution, de la répartition des fruits de la croissance mais aussi les questions de spécialisation, de modernisation industrielle, de tertiarisation… seraient tout autant, voire plus légitimes. Nous sommes en pleine hégémonie néolibérale qui fait de l’entrepreneur la figure par excellence non seulement de l’économie concurrentielle et compétitive privée mais aussi des modes de gouvernement, de l’action publique. Le New Public Management repose ainsi sur cette hypothèse de l’homothétie public/privé et de l’universalité de la raison entrepreneuriale. Le management est devenu une nouvelle technologie qui fait passer l’économie industrielle à l’économie et la société d’entrepreneurs. Surtout, dans cette vision, tous les problèmes sont solubles dans l’esprit gestionnaire, dans l’attitude managériale et dans l’esprit d’entreprise. C’est ce que je disais, sous une autre forme, à propos de la «privatisation de l’Etat» : le néolibéralisme n’est pas synonyme de retrait de l’Etat mais de définition d’une nouvelle rationalité de l’intervention étatique qui a pour objet de développer et purifier le marché concurrentiel et de promouvoir la logique entrepreneuriale, notamment les normes de rentabilité, de responsabilisation, de valorisation du risque et de droit privé.

Bio/Biblio

Béatrice HIBOU est docteur en économie politique de l’EHESS. Elle est actuellement professeur à l’IEP de Paris. Elle a, entre autres, écrit La Force de l’obéissance. Economie politique de la répression en Tunisie. Elle a également dirigé un numéro de Politique africaine, «L’Etat en voie de privatisation». Ses publications se sont intéressées au Maroc à travers : «Maroc, d’un conservatisme à l’autre», in, Legs colonial et gouvernance contemporaine (J.F. Bayart, R. Banégas, R. Bertrand, B. Hibou, F. Mengin), volume 2, Paris, décembre 2006, pp. 123-186.

Ali BENHADDOU est sociologue du leadership. Il s’est intéressé aux liens entre pouvoir politique et hommes d’affaires au Maroc dans un premier ouvrage Les Elites du royaume. Son livre vient d’être réimprimé dans une version plus étayée. La sortie de son second ouvrage, L’Empire du Sultan (Riveneuve, 2010), annonce une continuité dans la connaissance du leadership marocain, appuyée par une connaissance historique, des études de terrain et des entretiens qualitatifs.