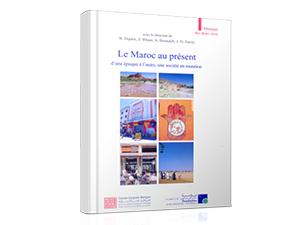

Sommes-nous une société en mutation ? Ce n’est presque plus une question à se poser désormais ; mille mutations et transitions s’opèrent chaque jour chez nous et ailleurs dans ce monde bouleversé par les acquis du savoir et les nouvelles technologies de communication. Le village planétaire vit une mutation rapide et sans précédent. Reste que les changements subis ou voulus ne produisent pas partout les mêmes effets. Le volumineux ouvrage réalisé par le centre Jacques Berque à Rabat et la fondation Al Saoud à Casablanca correspond à cette ambition d’offrir une vue dynamique sur le Maroc des trente dernières années. Une ambition qui comble un vide certain en la matière. Même si, par domaine, il y a parfois une activité de recherche indéniable, il n’y a pas beaucoup de travaux de synthèse convergents.

Cet ouvrage peut servir de livre de chevet pour tous les adeptes des sciences humaines au Maroc. Le Maroc au présent opère à travers deux niveaux : le premier est celui de la profondeur portant sur les thématiques générales – relatives à l’économie, le politique, le droit, le social, la religion, le territoire, la culture, les langues… Le second, celui des arrêts sur image, qui correspondent à des éclairages spécifiques et ponctuels. La combinaison des deux aspects a un effet d’ouverture particulièrement enrichissant.

L’ouvrage expose les multiples facettes des tensions qui traversent la société marocaine, notamment à partir d’observations de terrain, et analyse les transformations qui se sont produites au cours de ce dernier quart de siècle, à tous les niveaux. Pour donner à connaître, du plus près possible, le Maroc d’aujourd’hui, l’ouvrage propose une variété de regards croisés, souvent personnalisés, sur les processus sociaux, dans leurs expressions les plus variées. Un ouvrage d’exploration autant qu’un livre de synthèse. De par la pluralité disciplinaire des contributeurs et la diversité des terrains explorés, il présente un état de la recherche sur le Maroc contemporain, fait à partir du Maroc.

Réparti en huit parties, l’ouvrage comprend les contributions de quatre-vingt-quatre spécialistes de la recherche en sciences humaines au Maroc, dont certains font autorité dans leur domaine. Une lecture étoffée de cette formidable diversité pourrait verser dans l’exhaustif et risquerait de dénaturer les contributions des auteurs. À l’occasion du dossier Economia sur les jeunes, on a choisi un angle plus restreint pour rendre compte de ce travail : celui d’interroger Le Maroc au présent sur la place qu’il a réservée aux jeunes dans sa riche matière. Comment sont représentés les jeunes dans ce travail ? Mais, il est utile de reconnaître qu’au niveau générique, ceux-ci sont déjà là, à travers la contribution de jeunes chercheurs aux différents chapitres.

D’une manière transversale, en termes de thématiques et questions relatives aux jeunes, on retrouve également ces derniers partout. Dès la première partie intitulée « Espace, villes et territoire », qui fait le tour de la plupart des questions de l’aménagement du territoire et des politiques publiques mises en œuvre, on découvre l’article consacré aux projets d’irrigation à l’épreuve des dynamiques territoriales où les auteurs relèvent l’émergence de jeunes leaders ruraux qui saisissent les nouvelles structures d’opportunités dans le paysage du leadership local au Moyen-Sebou. Le chapitre « L’urbanisation en steppe » rapporte l’expérience de jeunes formant une troupe musicale pour les fêtes de la localité d’Ain Beni Mathar. Il illustre l’urbanisation en cours d’une localité grâce à ses enfants émigrés en Europe. On retrouve les jeunes aussi dans l’article intitulé « De la Kissaria au Mega Mall », où sont évoquées les coprésences juvéniles et féminines dans les espaces des nouveaux Mall considérés comme des nouveaux lieux de sociabilité des jeunes, qui leur permettent d’éprouver des formes de côtoiement inédites.

Dans la deuxième partie, consacrée aux dynamiques et relations sociales, une bonne partie des articles se trouve dominée directement ou indirectement par la jeunesse à travers leur quotidien en prenant compte des différenciations sociales qui marquent cette jeunesse. On citera à ce propos le chapitre « Des supporters dans la ville », où sont racontées les violences symboliques et physiques liées aux matchs du foot (toujours d’actualité), mais on ne peut omettre le chapitre sur les inégalités d’apprentissage des élèves, qui prennent leur source à la maison et dont la responsabilité échoie aux parents plutôt qu’au type d’école fréquentée (publique ou privée). Le travail des jeunes bonnes à Casablanca offre, à travers le prisme de la marginalité sociale, un regard sur le travail domestique des jeunes femmes pauvres, souvent de la campagne. Ce chapitre illustre comment l’éducation des filles et l’attention des médias sur l’abus des jeunes bonnes a reconfiguré le travail domestique et les rapports de pouvoirs donnant aux jeunes femmes une certaine marge pour refuser des comportements abusifs.

Dans la partie réservée aux rapports sociaux de genre, tous les articles mettent en exergue des questions qui concernent la jeunesse en général et féminine plus particulièrement (laquelle est démographiquement déjà majoritaire au sein des jeunes). C’est le cas des études ou enquêtes sur des ouvrières chefs de foyer, la maternité célibataire, le travail agricole, le mariage, le sida, la polygamie, la prostitution ou l’économie intime. Ce chapitre illustre bien comment, à travers le prisme genre et jeunesse, une nouvelle génération de femmes et d’hommes reproduisent de nouveaux arrangements sexuels et déstabilisent les « traditions », devenant les acteurs principaux des mutations socioculturelles et des relations de genre que connaît le Maroc au présent.

La quatrième partie est consacrée aux cultures et langues. On citera le passage sur les nouvelles expressions culturelles des jeunes dans l’article consacré aux langues, l’article consacré à l’expérience de Daba teatr de Rabat, et l’Amun Style de la musique amazigh réfractaire du Sud-Est.

La partie relative à la politique et aux relations internationales croise la jeunesse à travers trois articles. Le premier est consacré au mouvement des diplômés chômeurs, et relate le processus revendicatif de ce mouvement de jeunes, né d’abord d’une demande d’intégration dans la fonction publique, puis durcissant de plus en plus ses revendications, jusqu’à l’émergence du Mouvement du 20 février. Le deuxième article évoque justement la rencontre entre cette dynamique protestataire et les réseaux sociaux, puis la manière dont certains réseaux sociaux se sont greffés dessus. Le troisième article examine, quant à lui, le Mouvement du 20 février à travers la grille des relations intergénérationnelles en son sein.

Dans la sixième partie portant sur la diversité et les contrastes religieux, l’article sur l’espace public et les croyances religieuses décrit les évolutions de cet espace à travers les aspects religieux et politiques qui ont marqué les trente dernières années. Son auteur évoque une période caractérisée par la pluralisation des croyances et des pratiques. On peut citer aussi l’article sur « Darwin au Maroc », une enquête auprès des élèves d’une grande école qui traite de la perception de ces jeunes étudiants sur des questions relatives à l’origine des espèces.

Dans la septième partie consacrée aux questions du droit et des lois, nous apprenons que des jeunes, imprégnés de pensées extrémistes religieuses, regroupés en milice chargée de veiller à la moralité des populations, font la loi à Ain Leuh.

Nous découvrons dans la dernière partie sur les tendances économiques et pratiques du travail, des passages consacrés à la situation de la jeunesse qui nous révèle notamment qu’un jeune a deux fois plus de chances qu’un adulte de se retrouver au chômage. On peut concevoir aisément que le dernier article de ce chapitre sur l’informel de Casablanca relatant le cas de ce cordonnier devenu un entrepreneur informel rappelle aussi la situation des jeunes. En effet, son usine clandestine emploie sept jeunes personnes ne bénéficiant d’aucune prévoyance sociale.

Dans ce Maroc au présent, les jeunes sont présents partout, soulignant que le chemin d’un Maroc de demain passe inéluctablement par eux.

Par : Bachir Znagui