- English

- Français

Né en 1965, Jean-Pierre Micaëlli est Maître de Conférences à l’IAE Lyon. Il enseigne le management industriel et s’intéresse à la conception et à l’ingénierie. Il a publié cinq livres et 19 articles, dont : Bonjour, É., Micaëlli, J-P. (2010). Design Core Competence Diagnosis: A ...

Voir l'auteur ...

Comme l’ensemble des sciences de la nature (Coutellec, 2015 ; Chevassus-au-Louis, 2016), les sciences du management (SDM) font désormais l’objet de soupçons (Saint-Ongeet al., 2016). Leur capacité à produire des connaissances améliorant les pratiques managériales est mise en cause. À cette critique s’ajoute celle adressée par des « puristes » pour qui ces « sciences » n’en sont pas. Sortir de l’impasse dans laquelle il est facile d’enfermer les SDM suppose soit de développer une épistémologie spécifique (Martinet, 1990), soit d’abandonner certains fondements épistémologiques généraux. Telle sera la voie choisie dans cet article. Il présentera deux catégories contemporaines, de « science impliquée » (Coutellec, 2015) et de « styles » (Hacking, 1992), montrant la variété des articulations possibles entre la recherche en management et les pratiques managériales. La reconnaissance d’une telle variété peut apaiser le débat entre SDM et pratiques managériales.

Nous appellerons les « puristes » ceux qui croient en l’existence d’une science fondamentale désintéressée et monolithique. Cette science poursuit non des objectifs marchands, sociétaux, politiques, techniques… mais des « buts théoriques » (Rescher, 1982). Il s’agit pour elle de décrire, d’expliquer le monde de façon neutre, précise, concise, élégante… La bonne recherche fondamentale aboutit à des découvertes bouleversant nos façons de penser le monde. Il revient ensuite à la « recherche appliquée » (Coutellec, 2015) de valider ces découvertes en collectant, en multipliant, en reproduisant, en spécialisant… les données empiriques. Cette besogne est sujette à des rendements décroissants. Elle suppose des données de plus en plus volumineuses, elle mobilise des moyens de plus en plus coûteux, pour des gains épistémiques de plus en plus faibles (Rescher, 1978, 1989). Malgré ce caractère rédhibitoire, résultent de cette besogne des modèles améliorant les « prédictions » ou les conditions de « contrôle » de phénomènes bien définis (Rescher, 1982). Si ces modèles sont exempts de « malscience » (Chevassus-au-Louis, 2016), alors ils procureront des savoirs utiles à l’innovateur. Une recherche appliquée de qualité lève tout risque épistémique, si bien que l’innovateur peut se concentrer sur les autres risques, notamment économiques, inhérents à son activité. Pour résumer, on aurait une séquence faisant se succéder découverte, application, puis innovation (Godin, 2014 ; Forest et al., 2014). À mesure qu’on avance dans cette séquence, la connaissance deviendrait de plus en plus intéressée.

Juger des SDM à l’aune de l’épistémologie des « puristes » est le plus sûr moyen de démolir ces sciences. Ont-elles des objets empiriques propres ? Rien n’est moins sûr. D’autres sciences humaines et sociales (SHS) peuvent s’en saisir, et parfois plus légitimement (Bunge, 1985). De plus, le recours par certains chercheurs à « l’interprétativisme » (Frappin, 2011) ou au « textualisme » (Bunge, 2004) conduit à saper les fondements des SDM. L’intention du chercheur en SDM ne pointe plus des objets spécifiques (l’entreprise et ses grandes fonctions, la comptabilité, les outils de gestion, l’activité managériale…), mais les discours, les récits les mentionnant (Topalov, 2009). Plus rien ne distingue alors les SDM de SHS mieux établies pour ce qui concerne l’analyse des structures sociales, des réseaux de locuteurs, des discours, des récits, des idéologies…

Pour ne pas tomber dans le piège de l’interprétativisme et du textualisme, les chercheurs en SDM peuvent se référer aux seules sciences de la nature, et ce, au risque d’être confrontés à de sérieux problèmes. Les objets des SDM sont-ils suffisamment invariants pour permettre l’énonciation de lois ? La réponse est négative (Bunge, 1985). Certaines catégories des SDM, comme celle d’entrepreneur, d’innovation… sont même antinomiques, du fait de leur caractère créatif, au concept de loi. Les SDM produisent-elles leurs concepts de façon endogène ? La réponse est encore non (Bunge, 1985 ; Bollecker et Azan, 2009). Disposent-elles de cohortes de chercheurs désintéressés ? Si on compare les SDM avec la physique ou les mathématiques, là encore, la réponse est négative. Fait plus étonnant, le contour de la communauté de recherche en SDM est problématique. Il n’est pas rare que des managers, des consultants, plus rarement des entrepreneurs, donc des praticiens, publient des résultats reconnus comme valides par la communauté en SDM (Saint-Ongeet al., 2016), puis abondamment cités par elle. Il y a dans cet état de fait de quoi troubler des « puristes ». Ceux-ci établissent une stricte démarcation entre science véritable et pratique. Pour bien saisir leur trouble, prenons un exemple caricatural. Imagine-t-on les plus prestigieuses revues d’une science comme la biomécanique publier de nombreux articles reconnaissant comme valides les idées énoncées dans son autobiographie par un acrobate de talent ?

L’une des façons de sortir les SDM d’une situation aussi inconfortable serait, pour le chercheur du domaine, d’aligner sa pratique sur l’épistémologie des « puristes ». Le remède se révélera alors pire que le mal. Pour le comprendre, prenons le cas des innovations managériales. Affichant une éthique désintéressée, le chercheur en SDM refuse toute visée prescriptive à même de biaiser sa neutralité. Il s’agit d’étudier ces innovations de façon objective, comme un fait social, selon une modalité plus rigoureuse que celle du praticien (Saint-Ongeet al., 2016). Pour expliquer comment ces innovations sont diffusées, la bonne méthode consiste à collecter le plus gros volume de données possible, puis à valider les hypothèses théoriques expliquant leur adoption à l’aide de modèles probabilistes semblables aux réseaux de Sewall Wright (1899-1988) (Drouet, 2012). En procédant de la sorte, le chercheur en SDM croit bien faire. Il s’expose à la critique cinglante des « puristes » : la recherche menée n’a aucun statut épistémologique. Est-elle fondamentale ? Non. Les concepts de base ne sont pas rigoureusement définis (innovation, adoption, capacité d’adoption, entreprise…). Ils relèvent plutôt d’heuristiques, sur lesquelles d’ailleurs les chercheurs continuent à débattre sans fin. Or, des concepts mal formulés ne peuvent donner lieu à des variables expliquées ou explicatives précises et ainsi fonder des inférences sûres. La recherche menée est-elle appliquée ? Pas plus. Les outils probabilistes sont utilisés pour décrire un phénomène ex post alors que leur vocation première est la prédiction et le contrôle, donc la mesure ex ante. Point rédhibitoire : la reproductibilité des données n’est quasiment jamais assurée. Une recherche à vocation technique ? Encore une fois non, le chercheur revendiquant une position positive, et non prescriptive.

Empiétements empirique et conceptuel, impossibilité de donner un statut à la recherche menée, difficile dans ces conditions de sauver les SDM ! Pourtant, comme le souligne un épistémologue aussi rigoureux que Mario Bunge (1985), malgré leurs imperfections, celles-ci méritent attention. Depuis un siècle, des auteurs n’ont-ils pas systématisé les pratiques managériales, de sorte à les critiquer, à les structurer et à les transmettre à de futurs professionnels ? Sauf à soutenir que rien de neuf n’a eu lieu en management depuis 1900, sans doute convient-il d’adopter une épistémologie plus souple que celle défendue par les « puristes ». Il s’agit là d’une œuvre conséquente. De nombreux auteurs s’y attellent. Nous n’en mentionnerons que deux, qui suggèrent d’abandonner deux conceptions habituelles de la science.

Le premier abandon est celui de la distinction entre connaissance et pratique, entre science fondamentale vs.appliquée, au profit de la reconnaissance d’une « science impliquée » (Coutellec, 2015). Ce dernier qualificatif proposé par Léo Coutellec (1983-…) ne relève pas du simple jeu de mot. L’auteur l’a choisi par nécessité, le mot « appliqué » ne suffisant pas à restituer la complexité des relations entre les sciences de la nature et les autres activités sociales. L’épistémologue français souligne ainsi que « toutes les sciences sont nécessairement impliquées (et non de façon conjoncturelle), c’est-à-dire prises dans un contexte, immergées dans un paysage de valeurs et d’intentions, portées par des collectifs d’humains ». Fort de ce constat, il précise les exigences de la science impliquée. Celle-ci « […] prend pleinement acte de sa responsabilité, [...] conscience de la nécessité d’une attention aux conséquences, [… elle] ouvre la possibilité d’un questionnement sur ses finalités, [… elle] ne revendique plus sa neutralité axiologique pour affirmer son objectivité, [… elle] fait de l’engagement (sur un territoire, pour une visée particulière, dans un contexte) une valeur épistémique centrale, [… elle] organise le partage des savoirs et des pouvoirs liés à ces savoirs » (Coutellec, 2015). Impliquée ne signifie donc pas, pour Coutellec, idéologisée, politique, engagée, militante… Chose intéressante, l’auteur fonde sa réflexion non à partir de l’état passé, et surtout idéalisé, des sciences de la nature, comme ont tendance à le faire les « puristes », mais sur la biologie en train de se faire, par exemple en matière d’organismes génétiquement modifiés (OGM). L’épistémologie des sciences impliquées se veut une théorisation des sciences en marche, du processus scientifique, de l’enquête (Rescher, 1978, 1989), et non de l’idéalisation des résultats passés.

Le second abandon auquel nous convie l’épistémologie souple concerne le supposé caractère monolithique de la science véritable. L’analyse synchronique ou diachronique de toute science de la nature occidentale montre la coexistence de plusieurs « styles » (Hacking, 1992). L’usage du mot « styles » proposé par Ian Hacking, et non celui de programmes, de paradigmes… est volontaire. Le style renvoie à une forme scientifique globale, cohérente, immédiatement reconnaissable. De plus, un style nouveau ne chasse pas l’ancien ; tous deux peuvent cohabiter, voire même s’hybrider. Englobants, les styles sont à la fois subjectifs, sociaux, objectifs, instrumentaux… Ils articulent la pensée et les raisonnements du chercheur, avec la façon dont il communique, débat, argumente avec des pairs ou des tiers, mais aussi les critères de vérité et les dispositifs de vérification qu’il met en œuvre (Hacking, 1992). Une fois les styles définis en général, Hacking en dresse la collection. L’épistémologue canadien reprend et affine alors la « liste canonique » proposée dans les années 1980 par le biologiste Alistair Cameron Combrie (1915-1996). Cette liste de styles comprend : la postulation (l’axiomatisation), l’expérimentation, la modélisation analogique, la taxinomie, le probabilisme (évoqué ci-dessus), et l’évolutionnisme. L’ordre importe. La postulation a fondé la mathématique grecque. L’évolutionnisme renvoie à la biologie du dix-neuvième siècle. Il est possible d’adjoindre d’autres propriétés aux styles, par exemple la nature des dispositifs ou processus empiriques mis en œuvre (Rescher, 1989), le type de modèles élaborés et utilisés (Schmidt, 1998), les lieux d’exercice de l’activité scientifique...

Les sciences impliquées et les styles sont des catégories séduisantes. Malheureusement, les sciences sociales sont hors du champ d’étude de Coutellec ou de Hacking. Il n’empêche, implication et styles peuvent intéresser les SDM contemporaines.

Si nous suivons Léo Coutellec, le premier enjeu de l’épistémologie des SDM contemporaines est d’expliciter leur implication. Celle-ci comprend deux volets, éthique et épistémique (Coutellec, 2015). Le premier volet concerne les valeurs défendues par le chercheur (sa position axiologique) et l’adoption d’une éthique conséquentialiste (Qui pourrait être concerné par la recherche menée ? À quel horizon ?). Le second volet intègre les engagements ontologiques du chercheur, la façon dont il pense l’irrigation de savoirs venant d’ailleurs et le partage des connaissances produites par ses soins. Différents auteurs en SDM proposent une foison d’éléments épistémologiques (Demeestère, 2005 ; Véry et Métais, 2012) ou méthodologiques (Saint-Ongeet al., 2016) apportant des touches à des SDM impliquées. On peut juste regretter qu’ils n’utilisent pas (encore ?) le terme de science impliquée.

Même si la catégorie de style est absente en SDM, leur pluralisme est toutefois reconnu par les auteurs du domaine. Pour donner plus d’ampleur à ce pluralisme, il convient d’aller au-delà de l’habituelle tripartition entre le « positivisme », « l’interprétativisme » et le « constructivisme » (Rappin, 2011), pour adopter la typologie de Combrie et de Hacking. La postulation est présente dès les origines des SDM, avec les règles énoncées par Frederick Winslow Taylor (1856-1915) dans Principles of Scientific Management (1911). Cet opuscule ouvre une lignée de travaux, encore vivante, traduisant des réflexions de praticiens en maximes. On trouve aussi la postulation dans les normes, par exemple comptables, bornant de façon rigoureuse un domaine bien précis. L’enquête menée par Georges Elton Mayo (1880-1949) relève de l’expérimentation. Il en est de même pour tous les travaux inspirés de l’économie expérimentale. Les théoriciens de la décision cognitivistes, ceux qui se sont inspirés de la cybernétique, ou encore les constructivistes inspirés du « systémisme » (Bunge, 2004) recourent à des analogies ayant pour références l’automate ou le programme d’intelligence artificielle. Henry Mintzberg (1939-...) ou William Ouchi (1943-...) s’inscrivent dans le style taxinomique. L’évolutionnisme inspire les travaux de Stanley Winter (1935-...) et Richard Nelson (1930-...). Le style probabiliste, quant à lui, s’exprime dans de nombreux articles des plus prestigieuses revues de SDM. On peut ajouter le style narratif, propre à l’interprétativisme ou au textualisme de Bruno Latour (1947-…) et de ses épigones en management (Topalov, 2009).

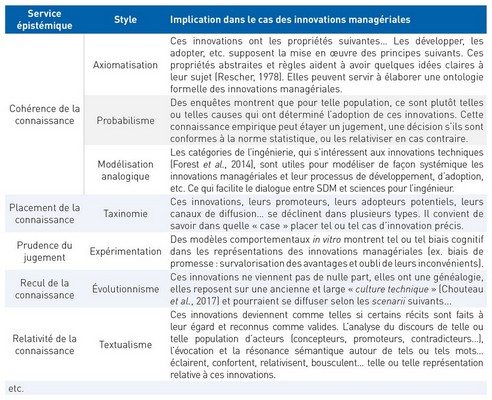

Pour donner un aperçu d’ensemble aux propositions épistémologiques qui viennent d’être faites, il est possible de regrouper dans un même tableau les différents styles des SDM et d’associer à chaque style une forme d’implication épistémique et éthique originale. L’idée défendue est simple : à chaque style correspond un service épistémique spécifique. Le cas retenu pour illustrer ce tableau est celui, déjà évoqué, des innovations managériales.

Lister les différents styles et formes d’implication des SDM dans le monde contemporain se veut plus qu’un jeu académique. Nombreux sont les chercheurs en sciences de la nature, les politiques… à n’avoir pour référence que l’épistémologie des « puristes ». Elle peut conduire à des idées chimériques. La première est que l’extrême complication ou l’ésotérisme des SDM garantiraient en soi le développement de futures innovations managériales. La seconde illusion est qu’il existe une SDM monolithique, donc une façon unique d’articuler théorie et pratique managériales. L’épistémologie souple et ses catégories de science impliquée, de styles conduisent à une approche plus pertinente d’une telle articulation. Il y a un pluralisme de la connaissance en SDM, donc plusieurs articulations possibles entre la théorie et la pratique. Admettre un tel pluralisme nous paraît ouvrir le débat et l’apaiser quelque peu .

Références bibliographiques: