- English

- Français

Économiste, directeur de recherche de l’Institut de recherche pour le développement....

Voir l'auteur ...Vous avez dit Territoires ?

≪ Tout est prétexte à parler de territoire, tout est territoire: l’hiver, l’historien, les cafés, les plages, Belfort, Hong Kong (les Nouveaux Territoires), les Indiens (ceux du temps de la conquête de l’Ouest américain), les jeux, les sports. ≫1

A plus d’un titre, le terme territoires apparait éminemment ambigu et d’un usage délicat.

En effet, ce terme n’est-il pas aujourd’hui largement démonétisé pour être trop souvent synonyme d’une simple fraction d’espace aux limites floues ?

≪ C’est l’un des mots les plus polysémiques de la géographie, d’autant qu’il est couramment utilisé dans le langage commun comme synonyme d’espace. ≫2

De plus, pour brouiller encore un peu plus l’intelligibilité de ce terme, chaque discipline (géographie, histoire, éthologie, anthropologie, droit, etc.) et chaque auteur y vont de leur propre définition. Ainsi, dans un entretien récent (10/12/2021) accorde au quotidien Le Monde, Bruno Latour3 élargissait encore davantage la problématique a un point tel que l’on en viendrait à se demander ce qui n’est pas territoire4.

≪ Territoire, attention, je ne le prends pas comme un lieu, mais comme la liste de tout ce qui vous permet de subsister. Ce n’est pas géographique, mais si vous voulez, éthologique.

[...] Territoire est le terme critique qui oblige à tout repenser : appartenir à un territoire, oui, c’est une question très ancienne dans sa version disons réactionnaire, et très nouvelle dans sa version écologiste ou émancipatrice. »5

Enfin, ce terme est devenu à la fois une référence incantatoire immanquablement convoquée par les stratégies socio-économiques de développement local, et un vocable préempté par la novlangue médiatique, transformé en un substantif aussi invasif qu’approximatif.

Cette myriade d’usages et de sens laisse deviner le défi ou le risque qu’il y a à entrer de plain-pied dans le champ sémantique surpâturé du/des territoire(s).

La genèse contemporaine de cette terminologie pourrait schématiquement être le produit de la sédimentation de couches d’influences successives :

• au tournant des années 70, une ardente revendication régionaliste va émerger particulièrement en France (avec le slogan « Vivre au pays » dans le sillage des évènements de 1968) et imprégner la plupart des luttes sociales6. Le ≪ développement local ≫ va s’opposer au fordisme ; la croissance endogène, autonome, spontanée s’affirmera dorénavant face à la mobilité géographique d’un capital exogène, hors sol et guide par la seule profitabilite7. Notons que cette acception reste diversement à l’œuvre dans certaines revendications ou aspirations localistes contemporaines ;

• au tournant des années 80, dans le sillage de la ≪ Revolution conservatrice ≫ impulsée par Ronald Reagan8 aux USA et par Margaret Thatcher9 au Royaume-Uni, le néolibéralisme va surgir et se répandre en postulant que l’État n’est pas la solution mais représente le problème. Ce nouveau contexte paradigmatique sera au fondement du Consensus de Washington10. Une ère de dérégulation généralisée et de privatisation s’ouvrira, visant à faire reculer la puissance de l’Etat11, en avançant masquée par un détour par le ≪ local ≫ et portée par une injonction décentralisatrice ambiguë. Dans cette perspective, les revendications régionalistes deviendront, malgré elles, l’allie objectif de la puissante vague néolibérale qui poussera à l’affaiblissement de l’État au profit de la main invisible du Marche. Le ≪ territoire ≫ et le ≪ local ≫ deviendront autant d’arguments prescriptifs qui questionneront la puissance publique et son périmètre d’intervention. La résilience de la matrice néolibérale dérégulatrice des années 90 demeure influente même si le recours incantatoire au développement local et à la décentralisation est devenu moins idéologique et plus pragmatique ;

• ensuite, les 7 Objectifs du Millénaire pour le développement (2000-2015) puis les 17 Objectifs du développement durable (2015- 2030) prendront acte implicitement des limites de la logique de marche en recherchant une improbable alchimie entre marche et État, prive et public, local et global, et entre croissance et soutenabilité environnementale. Par ailleurs, en 2009, le prix d’économie de la Banque de Suède – équivalant à un Nobel – attribue à Elinor Ostrom et Olivier Williamson, illustrera la préoccupation montante consistant à mettre en lumière l’existence et l’efficacité de modes de régulation alternatifs ;

• depuis un demi-siècle et a l’échelle mondiale, face à la complexité croissante de l’équation des géostratégies internationales et nationales (croissance démographique continue, changements climatiques, renouvellement complet des idéologies dominantes, puissance de la financiarisation et des GAFA, résurgence des empires, etc.), et eu égard à la totale incertitude des interactions décisionnelles, il est tentant, voire indispensable pour les autorités politiques, de mobiliser des mots-valises simplificateurs et réducteurs ;

• portée par la prégnance des médias, par l’expertise technocratique et par l’infaillibilité d’élus adosses a une légitimité élective, la terminologie de ≪ territoire ≫ va apparaitre comme une commodité de langage fluide, abstraite et consensuelle ;

• dans un contexte de mondialisation débridée, au moins jusqu’en 2020, les IDE et une financiarisation libérée n’ont-elles pas considère les territoires comme de simples terrains de chasse ? A moins que les thuriféraires de la mondialisation aient scrute avec attention les avantages comparatifs qu’offrent certains territoires ? Enfin, dans quelle mesure les acteurs territoriaux ont-ils été en capacite de composer avec la puissance financière ou concurrentielle de la globalisation ?

Dans ce contexte évolutif, ambivalent et de plus en plus complexe, la terminologie de territoire a poursuivi son ascension paradoxale : plus elle sera mobilisée par l’expertise, les politiques et les médias, et moins elle se révèlera limpide et consistante.

Pour tenter de circonscrire cette nébuleuse terminologique, nous considèrerons que la nature ambivalente du terme ≪ territoire ≫ va osciller entre notion et concept.

Dans une première partie de cette contribution, on considèrera que le territoire comme notion assume une approximation et une labilité parfaitement fonctionnelles, dans une perspective descriptive et spatiale mais dépourvue de toute portée analytique.

Dans un second développement, le territoire comme concept, rappellera comment, aux confins de l’économie gestionnaire, les synergies multi-acteurs et intra-territoriales vont constituer une nouvelle dimension de la création de la valeur située au-delà du champ de l’économie visible, productive et matérielle, à telle enseigne qu’elle pourra représenter un objectif sociétal : la construction d’un écosystème socio-territorial vertueux, véritable capital immatériel pour devenir un bien commun partage.

Particulièrement pour les sciences sociales comme pour l’ingénierie du développement, le terme de territoires n’est-il pas une sorte de prenotion12 dont l’intelligibilité est maintenant altérée par un usage proliférant, et pour laquelle la réflexion conceptuelle est effacée par une dissémination discursive envahissante ?

A force d’être martelée, cette terminologie passe-partout parait avoir échappé aux sciences sociales qui s’efforcent de lui donner a posteriori un fondement qui n’est pas sans rappeler l’aphorisme de Jean Cocteau : « Puisque ces mystères me dépassent, feignons d’en être l’organisateur. ≫13

La démarche théorique n’est-elle pas alors condamnée à rechercher ex post le plus petit commun multiple des nombreuses déclinaisons sémantiques d’un mot qui a totalement débordé du champ scientifique ?

Ce terme de territoire a été largement réapproprié et répandu a tout propos par les locuteurs politiques et médiatiques pour qui cette notion polysémique parait avant tout confortable. En revanche, pour la recherche en sciences sociales,

ce terme parait trop souvent complexe, mouvant et insaisissable. Or, justement, son caractère flou et malléable en fait un élément de langage idéal pour les communicants, alors que pour les scientifiques, il reste délicat à circonscrire et à stabiliser. Ce qui, pour les premiers, constitue une vertu commode devient pour les seconds, en revanche, une problématique dont l’élucidation reste perfectible14.

A cet égard, la boutade que proposa en 1991 Bruno Lautier15 à propos du ≪ secteur informel ≫ pourrait parfaitement s’appliquer à la notion de ≪ territoire ≫:

Rappelant ensuite la formule de H. Singer qui affirmait que « le Secteur Informel est comme une girafe, difficile à décrire mais facile à reconnaître » (cite par Cacciamali, 1983, p. 37), Bruno Lautier retourne la proposition :

≪ Mais il est, au contraire, des animaux dont les descriptions précises abondent, de Pline à Léonard de Vinci, et qu’il est impossible de reconnaître, à tel point que nul ne peut dire s’ils ont jamais été vus. Tel est le cas de la licorne. »16

Ainsi, en paraphrasant Bruno Lautier, les territoires seraient moins une « girafe » aisément reconnaissable, qu’une « licorne », abstraction évanescente et insaisissable.

Dans cet ordre d’idée, on observera que, depuis plus d’un demi-siècle, face au surgissement de phénomènes sociétaux nouveaux et de plus en plus complexes (tels que les ambivalences de la mondialisation, l’émergence du local, une urbanisation exponentielle non maitrisée, le dérèglement climatique, le recul de la biodiversité, une démocratie représentative en question, etc.), vont surgir ce que l’on appellera ici des ≪ mots-valises ≫, au sens ou leur contenu est largement incertain et variable mais leur usage abondant et généralisé. Leur diffusion large et consensuelle laisse penser qu’ils sont parfaitement fonctionnels puisqu’ils présentent l’avantage de reduire en apparence la complexité de processus socio-économiques composites en un raccourci sémantique extrêmement pratique.

Pour ces raisons, ils ont fait consensus pour s’imposer dans le langage commun. La communication a pris le pas sur l’épistémologie et la ductilité de la notion l’emporte clairement aujourd’hui sur la robustesse du concept.

Au demeurant, ces termes flous mais incontournables possèdent une spécificité et quelques vertus cardinales :

• leur particularité tient à leur dissémination et à leur appropriation hors des sphères scientifiques ; la simplification qu’ils offrent se substitue à l’analyse conceptuelle puisque le plus souvent des utilisateurs (élus, technocrates, journalistes et autres sachants) feront l’économie d’une réflexion en se gardant bien d’ouvrir la boîte noire des références théoriques mobilisées ;

• les vertus et la force de ces termes s’expliquent par leur concision apparente, par une certaine résonnance ou origine savante et par une ubiquité ou ambiguïté qui va métamorphoser leur caractère approximatif en une puissante capacite d’adaptation ou, plus encore, d’articulation avec d’autres mots-valises.

Ces termes ont, à l’évidence, une fonctionnalité certaine malgré (ou grâce à ?) leur ambivalence et leur polysémie.

Dans cette perspective fonctionnelle, l’expression ≪ secteur informel ≫, apparue au début des années 70 dans le sillage des premiers travaux du Programme mondial de l’emploi du Bureau international du Travail17, initiera cette nouvelle catégorie sémantique concomitante d’une complexité croissante et inédite des processus de développement.

Ensuite, d’autres mots-valises suivront ; tous propulsés top down par d’influentes entités internationales de différentes natures (institutions mondiales, think tank, lobbies, bureaux d’étude), et repris par ou imposes aux États. Cette terminologie a totalement renouvelé la doxa et le vocabulaire développementalistes.

Par exemple, les termes de participation, société civile, durabilité, parties prenantes, inclusion, gouvernance, résilience, etc. vont illustrer ce renouvellement sémantique ainsi que la créativité et la malléabilité de cette novlangue.

La notion de territoires est un exemple supplémentaire de l’émergence de cette catégorie de mot-valise18. On observera cependant que ce phénomène de renouvellement terminologique, pourtant extrêmement actif depuis un demi-siècle, n’a jamais été étudié en tant que tel alors qu’il est la puissante composante lexicale d’un fait social total19 : la révolution paradigmatique néolibérale.

L’utilisation de cette terminologie fonctionne aussi comme un signe de connivence entre des locuteurs qui s’accordent ainsi implicitement pour évoluer ensemble dans le registre lexical et idéologique développementaliste et décentraliste20.

Cette lecture du terme ≪ territoire ≫ nous remet en mémoire la formule attribuée à Lénine (1870-1924) qui avait compris que les mots ont une rémanence qui va bien au-delà de leur définition apparente. ≪ Faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose ≫ : par imprégnation, le vocabulaire impacte et structure les raisonnements et la prose des locuteurs.

Le terme territoire, en confondant et superposant notion et concept, va recouvrir deux acceptions principales en matière de sciences sociales et pour l’ingénierie du développement : l’une centraliste et descendante (top down), et l’autre remontante et décentralisatrice (bottom up) :

• la première est résolument centralisée : elle renvoie aux politiques publiques ou aux stratégies de firmes privées conçues par leurs instances nationales centrales (ministères, siège social des entreprises publiques ou privées) destinées à être projetées au niveau infranational.

Dans cette première acception du terme territoire, les protagonistes locaux (élus, société civile, tissu productif, etc.) restent absents ou passifs puisqu’il ne s’agit ni de co-conception ni de codécision central/ local même si l’initiative centraliste entend valoriser des potentialités, des ressources ou des aménités locales. L’aménagement du territoire correspond schématiquement à cette conception technocratique d’un centralisme qui considère schématiquement les espaces infranationaux comme des niveaux périphériques passifs dans lesquels se projettent unilatéralement et de façon centrifuge les politiques nationales publiques et privées. Bien entendu, la déconcentration donne à l’État central la possibilité d’approcher de façon exogène la consistance générale des contextes locaux. Cette première conception use et abuse de la notion de territoire pour s’en tenir à une perception implicite de nature seulement géographique : une portion de l’espace national. Le rôle des acteurs locaux y est largement évacué ou secondaire. Et c’est cette vision neutralisée du ≪ territoire ≫ qui va envahir le champ de la communication médiatique et parfois même celui de sciences sociales qui volent ainsi au secours de la victoire... de la simplification.

De plus, l’affirmation d’un pouvoir émergent des acteurs locaux s’est opérée en même temps que le Consensus de Washington visait à faire reculer le pouvoir d’État, et que Reagan et Thatcher s’efforçaient d’enterrer les stigmates d’un keynésianisme use par plus d’un demi-siècle d’un règne sans partage. Ainsi, la décentralisation et l’affirmation urbi et orbi des ≪ territoires ≫ ont pu être instrumentalisées par l’idéologie des instances internationales dominantes moins pour tenter de faire émerger et soutenir les acteurs locaux que pour contribuer à diluer le pouvoir étatique et celui des administrations centrales.

• la seconde acception réhabilite le concept en considérant les territoires comme des entités dotées d’une animation propre au sens d’expression de forces de proximité qui leur donnent vie21. Ce principe vital pour exister doit disposer d’instruments institutionnels, politiques et financiers robustes et crédibles. Dans cette optique théorique, les territoires doivent être en capacite de faire émerger localement et remonter au niveau national une expression collective spécifiquement endogène et représentative de stratégies et de projets conçus, décidés et partages par et avec les acteurs locaux. Selon ce schéma idéal, les multiples protagonistes porteurs de cette expression des territoires, sont identifiables, représentatifs et légitimes. Idéalement, ils sont organisés en synergies constituant localement des écosystèmes générateurs de dynamiques vertueuses et d’équilibres de long terme viables dans le cadre d’un contrat social territorial, articule avec le contrat social national.

≪ Parce que vous pouvez avoir toutes les compétences humaines dans un territoire, tout le capital matériel, tout le capital naturel que vous voudrez, ça ne fera pas un avenir. S’il ne s’est pas développé une capacité à travailler ensemble... ≫ (Pierre Calame)22.

La reconnaissance de la dimension anthropologique qui fonde le concept de territoire n’est-elle pas le chainon manquant de la démarche engagée par l’économie politique néo-classique dès la fin du XIXe siècle visant à identifier et à comprendre la création (ou la destruction) invisible de la valeur induite par les dysfonctionnements du marché ?

Le territoire : une autre main invisible à l’œuvre ?

A cet égard, si pour Adam Smith, « c’est une main invisible qui conduit l’individu »23, une autre force, tout aussi impalpable et non marchande, fondée sur toute une série d’éléments non directement productifs et désignée sous le terme de capital immatériel, ne contribue-t-elle pas, a cote des objets économiques matériels, à métamorphoser les espaces infranationaux en territoires collaboratifs donc dynamiques ? A ceci près que la main invisible du marché agit instantanément au croisement de l’offre et de la demande alors que l’émergence d’un écosystème territorial générateur d’un capital immatériel s’inscrit dans le long terme...

Pour revisiter cette généalogie de l’immatérialité économique, nous allons retracer l’histoire contemporaine de l’économie politique qui a été jalonnée d’une série d avancées analytiques et théoriques ; en dépassant le strict processus productif interne, elles mettront au jour les multiples conditions et environnements externes, agissant de façon invisible mais puissamment (à la hausse ou à la baisse) sur les chaines de valeur.

Le territoire d’échelle infranationale, par sa densité et la proximité des parties prenantes qui le caractérisent, peut être le point focal d’interactions multiples (interpersonnelles, interfirmes, interacteurs, etc.) ; elles prennent la forme de coopération, de concertation élargie, de délibération collective, de codécision, du partage d’externalités positives et de résolution de conflits par « l’apprentissage du faire ensemble » (Pierre Calame) réduisant d’autant les externalités négatives. Il ne s’agit pas de dresser ici une théorie générale de ces inputs immatériels generateurs24 de valeur, mais de considérer que les territoires sont probablement l’aboutissement de cette théorisation des multiples facteurs exogènes non palpables qui affectent de façon invisible mais prégnante la chaine de valeur, véritable capital caché aussi précieux que le capital matériel visible.

En effet, les territoires, pris ici comme écosystèmes (vertueux), peuvent être lus comme une matrice systémique et englobante, inscrite dans un cadre géographique localise ou peuvent s’articuler et interagir toutes ces ressources immatérielles. Combinées entre elles et adossées à des ressources à caractère matériel, cette autre main invisible du capital cache a la vertu magique de créer (ou de soustraire) une considérable valeur supplémentaire.

Pour comprendre cette problématique de l’immatériel et son cheminement dans l’histoire de la pensée économique, il est nécessaire de rappeler schématiquement comment l’économie politique néo-classique a successivement mis en évidence de nouveaux gisements de valeur (en distinguant gains et couts25) fondes sur la proximité des acteurs et leurs ententes et synergies non contractuelles :

• 1890 : les économies externes et les districts industriels (Alfred Marshall, 1842 1924)26 ;

Ces districts industriels génèrent les économies externes suivantes :

− la proximité géographique entre les différentes entreprises crée un ≪ effet d’agglomération ≫ bénéfique, en réduisant les couts de transport et les couts de transaction ; ils leur permettent de mutualiser des équipements et des services ;

− la spécialisation économique de ces districts permet le renforcement des savoir-faire, une émulation pour une compétitivité raisonnée ;

− la proximité et les relations interpersonnelles offrent en permanence des opportunités d’échange informel d’idées et de pratiques (une « atmosphère industrielle », selon A. Marshall).

Ces économies d’échelle et cette ambiance amélioreront la productivité globale du district et déclencheront une dynamique attractive pour des firmes et pour des compétences extérieures aux districts27. Dans cette perspective, au tournant des années 70, apparaitra La Troisième Italie (Bagnasco et Messori, 1975 ; Bagnasco, 1977) et encore le « modèle NEC » (Fua, 1983)28.

• Les Systèmes Productifs Localisés, prolongeant l’approche marshalienne29.

• 1920 : les externalités (Arthur Cecil Pigou30, 1877-1959) et le principe du pollueur-payeur : il vise à internaliser les couts caches (déséconomies externes) des activités économiques, notamment en matière de pollution. A travers la fiscalité, une valeur marchande est affectée aux externalités négatives.

• 1937 : les coûts de transaction sont introduits par Ronald Coase dans son article The Nature of the Firm31. Il s’interroge fondamentalement sur les raisons qui expliqueront l’existence de la firme :

pourquoi dans une économie de marche existe-t-il des entreprises ? Ce mode de coordination de la production est fonde, selon R. Coase, sur l’efficacité organisationnelle ; c’est elle qui permettra de minimiser les couts de fonctionnement internes. Et hors de l’entreprise, en interrogeant l’hypothèse néoclassique de perfection des marches, R.

Coase considèrera que le fonctionnement du marché engendrera des couts induits par la coordination entre les agents (collecte et diffusion de l’information, négociation des contrats, circuits de décision, etc.).

Ainsi, toutes les relations internes et externes aux firmes obèrent leurs charges d’exploitation de couts de transaction variables selon la qualité de l’organisation de l’entreprise et du marché.

Par la suite, à travers l’économie néo-institutionnelle, cette approche va être élargie aux institutions. Ainsi, Oliver Williamson, en tant que co-fondateur de l’économie néo-institutionnelle, mettra en évidence les limites de la logique strictement marchande pour comprendre la formation des couts complets ex post des entreprises. L’impact des facteurs organisationnels et institutionnels apparait depuis lors évident.

Et pour élargir encore un peu plus cette problématique de la formation immatérielle des gains et des couts invisibles, la plupart des néo-institutionnalistes – contrairement aux libéraux et aux marxistes – vont considérer que la sphère politique et son fonctionnement vont déterminer la dynamique de l’économie nationale.

Ainsi, Douglass Cecil North (1920-2015), historien des institutions de l’économie (prix Nobel en 1993), explique comment l’environnement institutionnel formel (pouvoir politique, légal et administratif) et abstrait (culture, normes, valeurs) détermine les fondements de la dynamique économique ; cet environnement constitue la trame entrepreneuriale. Lorsque

cet environnement institutionnel est robuste et stable, il fournit des incitations positives, les échanges entre agents économiques s’intensifient et leur cout unitaire baisse, l’investissement et la croissance en bénéficient. Mais, a l’inverse, si les incitations sont faibles ou incertaines, et si le pilotage politique l’emporte en captant significativement la rente des entrepreneurs, la situation économique se dégrade entrainant pauvreté et sous-développement. En France, la thèse néo institutionnaliste sera celle des économistes de la régulation et des conventions, notamment Robert Boyer et Michel Aglietta.

• Un autre mode de régulation collectif assurant une coordination consentie des ressources naturelles (foret, agdal,32 stock halieutique, eau, mais aussi projet collectif partage, etc.) apparait à travers les communs (2009 : Elinor Ostrom et Oliver Williamson recoivent le Nobel d’économie à la suite de leurs travaux sur la gouvernance économique, qui renvoie à la manière dont la collectivité organise et régule l’échange et la production, la coopération se substituant à la concurrence.

Les décisions ne sont plus imposées par un unique décideur omnipotent (marche ou État), mais résultent d’une concertation et d’une codécision prenant en compte à la fois les intérêts des différentes parties prenantes et leur confiance réciproque. Ce mode de régulation génère de la valeur de plusieurs façons :

a. l’exploitation présente des stocks de ressources naturelles se situe à un niveau assurant leur reproduction et leur exploitation future ;

b. chaque acteur du commun internalise les règles d’exploitation des ressources en supprimant les couts du contrôle et des sanctions ;

c. la réduction des surcouts induits par une concurrence débridée et par des conflits non résolus ; les couts de transaction et les couts d’opportunité s’en trouvent limites.

Sur un mode romanesque, l’urbaniste italien Alberto Magnaghi va jusqu’à considérer le territoire comme ≪ un acte d’amour entre des humains et un site »33.

Cette assertion signifie un attachement, des valeurs et une volonté relies à un territoire qui devient ainsi un bien commun immatériel.

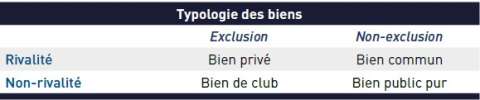

A cette occasion, on peut rappeler les catégories de biens en économie :

La notion de rivalité renvoie à la concurrence entre utilisateurs car ce que consomme l’un ne peut l’être par l’autre.

La notion d’exclusion signifie que l’accès a ce bien est soit libre et gratuit, soit au contraire soumis à un cout d’accès (abonnement, péage, redevance, etc.). Le croisement de rivalité et d’exclusion donnent les combinaisons suivantes :

• Rivalité et Exclusion : ce sont les biens marchands classiques : un prix doit être règle pour y accéder et l’acquisition de ce bien par un consommateur prive les autres de ce même bien.

• Non-rivalité et Non-exclusion : il s’agit des biens publics purs. D’une part, leur consommation par un usager n’implique aucune réduction de la consommation des autres usagers : il n’y a alors pas de rivalité d’usage. De plus, il est impossible d’exclure aucun usager de la consommation de ce bien, il est donc inconcevable de faire payer l’usage de ce bien. La lumière d’un phare maritime est l’exemple classique mais la sécurité publique, la défense nationale, la justice en sont aussi illustratives.

• Non-rivalité et Exclusion : ce sont les biens de club ou ≪ bien à péage ≫, des biens dont la rivalité est faible mais l’exclusion forte.

• Rivalité et Non-exclusion : Un bien commun illustre cette combinaison : il est accessible à tous mais un usage inapproprié privera les autres consommateurs de sa disponibilité de long terme. L’exemple des ressources halieutiques, des pâturages ou des forêts en accès libre illustre le risque de prédation si aucun mode de régulation ne vient tempérer l’accès à ces ressources. Les ≪ communs ≫ sont ce mode de régulation.

Mais, ce bien commun peut être tout aussi matériel qu’ immatériel.

≪ Les biens communs désignent des qualités de ressources ou patrimoines collectifs pour la vie et les activités humaines (des biens communs naturels par exemple), ou des “qualités sociétales” (l’ égalité des femmes et des hommes dans de nombreux domaines, la sécurité professionnelle des travailleurs, le fait que la population soit “en bonne condition physique” [...]. Pour les qualifier comme biens communs, il faut un jugement commun d’utilité collective [...] selon lequel tous, par principe, devraient avoir la possibilité d’en bénéficier ou d’y d’accéder. Il y a de l’ intérêt général dans ce jugement, de l’utilité sociale ou sociétale, des

“richesses collectives fondamentales”, des finalités ou valeurs de société, voire des droits universels. ≫ 34

A cet égard, la capacite à coopérer localement et agir de concert constitue pour un territoire donne, un avantage comparatif considérable, composante du capital immatériel territorial.

• Après l’environnement institutionnel, une nouvelle étape sera franchie en 1973 avec la prise en compte de l’environnement et l’exploitation infinie des ressources naturelles.

• 1973 : l’économie de l’environnement qui révèlera les dommages écologiques à internaliser par l’évaluation économique de leurs couts caches (1973. Rapport Meadows du Club de Rome : the Limits to Growth) reprenant en cela et généralisant la théorie du pollueur-payeur de A. Pigou.

• Cette identification successive des dysfonctionnements du marché se poursuivra et s’élargira encore avec le recours au concept de capital immatériel mis en exergue depuis la fin du XXe siècle et qui vient

synthétiser l’ensemble des facteurs invisibles envisages jusqu’ici en les articulant avec le capital productif et le capital naturel.

Dans cette équation, il ressort que le capital immatériel est une composante forte de la richesse des nations :

En effet, le capital immatériel est la somme du :

• capital humain : ensemble des compétences et des savoir-faire disponibles dans une nation ;

• capital social : capacite et volonté des individus de resoudre les conflits, à travailler ensemble au service de l’intérêt général ; la qualité de la gouvernance multi-acteurs est ici centrale.

≪ Le conflit est inhérent à toute société, inhérent à toute gouvernance et il serait imprudent de l’occulter sous prétexte du tous ensemble, du projet commun, etc. Mais la manière dont on arrive à dépasser les conflits d’intérêt pour produire du projet commun, ça c’est typiquement

du capital immatériel. ≫35

• capital institutionnel : qualité des systèmes juridiques, éducatifs et sanitaires d’un pays réduisant considérablement les couts de transaction et les couts d’opportunité qui obèrent le système économique national et territorial.

≪ Ce qu’indiquent les travaux empiriques sur l’évolution de la richesse des nations pendant la période 1970-2013, c’est que ce ne sont pas les actifs les plus tangibles, sous la forme de capital naturel ou de capital produit, qui dominent la richesse dans la plupart des pays, mais leurs actifs immatériels, c’est-à-dire l’accumulation de capital institutionnel, de capital humain et de capital social ≫ (Banque mondiale, 2011 et 2016, p. 27)36.

Dans cette rétrospective, le cadre géographique localise qu’est le territoire trouve pleinement sa place : il apparait comme le lieu de convergence des externalités positives et comme une matrice systémique des synergies entre les protagonistes.

Du point de vue de l’économiste, ces dynamiques collaboratives visent à maximiser les externalités positives et à minimiser les externalités négatives.

La définition générale des externalités pourrait être la suivante :

• ≪ Classiquement définie par les économistes comme le fait que l’activité économique d’un agent affecte le bien-être d’un autre agent sans qu’aucun des deux reçoive ou paye une compensation pour cet effet. ≫37

Ou encore plus précisément :

• ≪ Lorsqu’une opération économique entre deux agents A et B a des effets sur un troisième agent C sans qu’il y ait transaction monétaire ou convention d’échange entre A et C ou entre B et C, on dit qu’il y a création d’une externalité. Si l’externalité créée s’opère au détriment de C, c’est-à dire si elle diminue son bien-être actuel, ou l’empêche de jouir d’un bien, d’un service potentiel, on dit qu’il s’agit d’une externalité négative ou d’une déséconomie externe. Si du fait de la transaction entre A et B, l’agent C voit augmenter son bien-être, sa richesse, ses possibilités d’action, de connaissance, s’améliorer son environnement, on dit qu’il y a création d’externalité positive. ≫38

Exemples

Quelques situations illustreront cette mécanique économique active quoiqu’immaterielle :

Un exemple classique d’externalité positive est celui du propriétaire d’un verger et de son voisin apiculteur. Ils ont ensemble des intérêts croises : d’une part, les abeilles de l’apiculteur vont polliniser les arbres de l’arboriculteur et assurer sa production fruitière ; d’autre part, ces mêmes insectes butineurs produiront du miel au bénéfice de l’apiculteur. Chaque agent tire ainsi profit de la présence du voisin en créant pour chaque exploitation une valeur ajoutée dont l’origine n’est pas un facteur de production matériel marchand.

Un autre exemple, fonde cette fois-ci sur l’effet d’agglomération, est celui des échanges informels d’informations ou de bonnes pratiques au sein d’un cluster d’entreprises sectorielles. C’est aussi la fonction que nous connaissons tous des colloques et congres de générer des contacts spontanés entre panelistes, en parallèle à nos interventions formelles. Schématiquement, c’est la vertu de la « machine à café » qui, en rassemblant physiquement quelques intervenants qui ont certains intérêts communs, crée du lien, des potentialités créatives et des retombées effectives en termes de production scientifique, fondes sur la proximité et l’atmosphère de coopération localisée et d’échanges non marchands qu’elle induit, bien au-delà de la distribution de boissons chaudes...

Un troisième exemple renvoie à la situation urbaine qui, par la densité et la proximité des acteurs urbains, peut faciliter les contacts, la disponibilité de l’information, la célérité dans la prise de décision, des modes collaboratifs, des réseaux de coopération, en établissant des circuits courts d’échange de biens et d’informations. Il en résulte une réduction des coûts de transaction d’autant plus significative que la prise de décision sera rapide. A l’inverse, des décisions tardives, liées par exemple a des conflits entre décideurs ou soumis aux méandres bureaucratiques, sera confrontée à terme a des évolutions démographiques non prévues qui obligeront les opérateurs de réseaux à mettre en place localement des solutions intermédiaires qui grèveront lourdement les budgets d’investissement et d’exploitation par les couts d’opportunité qu’elles représentent.

Un dernier exemple non pas de gain invisible mais de cout cache renverra aux externalités négatives que génèrent toutes les sources de pollution de l’air comme celle de l’eau, qu’elles soient diversement le fait des entreprises, de l’agriculture ou des ménages. Le principe du pollueur-payeur et la taxe carbone sont des tentatives d’internalisation de ces couts caches. Avec une telle approche en termes de coûts complets, il s’agit de faire entrer dans le compte d’exploitation des unités économiques le cout effectif de la lutte contre les effluents. Schématiquement, on distinguera alors, d’une part, un cout ex ante déterminé par la somme des prix marchands des facteurs matériels de production et, d’autre part, un cout ex post qui incorporera non seulement les charges d’investissement et d’exploitation mais aussi les composantes immatérielles que sont les externalités positives (gains) diminuées des externalités négatives (couts). On disposera alors du cout complet ou du coût économique de long terme d’un processus productif.

Mais plutôt qu’une structure physique observable, le territoire contient intrinsèquement un potentiel immatériel et systémique.

De multiples processus immatériels extérieurs aux entreprises et au marché vont, par leurs effets négatifs ou positifs sur la création de la valeur économique, impacter considérablement la dynamique économique et l’efficacité globale du tissu productif.

Si leur fonctionnement général n’est pas strictement en silo, et si les externalités positives qu’ils génèrent sont maximales et les externalités négatives minimales, les entreprises, les fournisseurs, les clients, les consommateurs, les administrations, les décideurs politiques sont directement impliques par cette alchimie qui constitue la trame du tissu économique des territoires. Le niveau micro-local (organisation managériale interne à l’entreprise), local (communes, réseaux, territoires), régional, national, et international sont ou pourraient être les échelles d’application de ces synergies.

Des dimensions immatérielles telles que la densité (réseaux, entreprises, services, etc.), la coordination, la proximité, les collaborations informelles, la qualité de l’organisation interne des administrations, des entreprises, des pouvoirs publics, la qualité de la gouvernance multi-acteurs, l’efficience systémique des relations entre services, entreprises, administrations, élus… vont accélérer

l’efficience générale de la trame économique en augmentant les conditions immatérielles favorables à la création de valeur et en réduisant les circonstances

qui multiplient les couts caches (externalités négatives, couts de transaction

et couts d’opportunité). Des facteurs plus subjectifs complètent ce registre de l’immatériel : l’éthique, la déontologie, la capacite charismatique de certains

individus leaders de porter des dynamiques collectives, l’adhésion a un projet

transversal mu par la référence collective a un bien commun.

Ainsi, les territoires sont composes ≪ des espaces d’apprentissage du faire ensemble ≫ (Pierre Calame).

C’est cette constellation de forces invisibles et de domaines abstraits qui va rendre congruente la réflexion de Bruno Latour concernant l’éthologie et territoire.

≪ Territoire, attention, je ne le prends pas comme un lieu, mais comme la liste de tout ce qui vous permet de subsister. Ce n’est pas géographique, mais si vous voulez, éthologique. ≫ 39

Et, sur un mode romanesque encore plus éthéré, l’urbaniste italien Alberto

Magnaghi considèrera que ≪ le territoire est un acte d’amour entre des humains et un site » (cité précédemment).

Cette constellation multifactorielle, immatérielle et non mesurable qui caractérise l’écosystème territorial et sa dynamique nous conduit – en changeant d’échelle – à regarder du côté de l’État et de la définition wébérienne citée par Beatrice Hibou et Mohamed Tozy40. En restituant parfaitement la nature éminemment polymorphe de l’État et dont chaque composante abstraite contribue, une fois toutes réunies et en interaction, a un ensemble puissamment opératoire, et dépassant la référence inadaptée au monopole de la violence légitime qui caractérise aussi l’État pour Max Weber, cette agglomération/coagulation multifactorielle peut s’appliquer également à la nature a la fois composite et efficace de l’écosystème territorial... lorsqu’il fonctionne effectivement.

≪ Une infinité d’actions et d’actes passifs humains, diffus et discrets, une infinité de relations réglées factuellement et juridiquement, uniques en leur genre ou récurrentes, le tout maintenu ensemble par une idée, par la croyance à des normes effectivement en vigueur ou qui devraient l’être, ainsi que par des rapports de domination entre êtres humains. Cette croyance est en partie un bien idéel développé par la pensée, en partie elle est ressentie confusément, en partie acceptée passivement et elle est présente avec les nuances les plus variées dans la tête des individus, lesquels, s’ils avaient réellement une conception très claire de cette idée comme telle, n’auraient pas besoin d’une “théorie générale de l’État” qui vise à la développer. »41

Cette définition est clairement touffue, voire absconse en première lecture.

Pourtant, elle restitue parfaitement la complexité des multiples variables qui fondent l’adhésion, la participation, l’inclusion ou la soumission a un territoire donné, qu’il soit national ou territorial, la différence entre État et territoire tenant aux fonctions régaliennes (Justice, Sécurité intérieure et extérieure, Diplomatie, Monnaie et Finances) qui, par définition, échappent aux territoires infranationaux. Le territoire a la fois comme support physique (reliefs, ressources, avantages comparatifs), comme cadre multidimensionnel (géographique, social, environnemental, politique, national et international) et comme matrice systémique et écosystème économique vivant (diversité, complexité, interactions), tel un miroir solaire, peut faire converger et interagir positivement l’ensemble de ces composantes économiques immatérielles. Mais cette perspective, certes idéale, ne signifie pas que l’entité territoire serait façonnée par une sorte de main invisible qui créerait magiquement les conditions favorables à la création spontanée d’une valeur incrémentale comme le laisse croire la référence incantatoire au territoire suppose intrinsèquement porteur de développement local.

Des questionnements conclusifs

La complexité de la consistance des territoires et la difficulté à restituer chacune des facettes et des pratiques qui vont constituer un écosystème territorial font qu’il peut être tentant soit de les contourner sous le travestissement des habits neufs de la novlangue développementaliste, soit d’entretenir la confusion entre, d’une part, ≪ espaces localises ≫ et, d’autre part, ≪ le territoire ≫, cette superposition vide de sa substance le concept de territoire. Il est donc toujours possible de s’en tenir à une incantation performative : dire ou écrire territoire, ce serait déjà se convaincre ipso facto que ce territoire existe, en oubliant délibérément les fondamentaux que suppose cette référence théorique : la (difficile) construction d’un écosystème vertueux fonde sur le développement de son capital immatériel.

Dans ce sens, le territoire est un construit social et c’est là où se tient la difficulté de faire territoire : il ne se décrète ni ne relève d’une ingénierie institutionnelle artificielle, pas plus qu’il ne tienne à la seule volonté et capacite financière de l’État central ou déconcentré.

Schématiquement, la dynamique territoriale est déterminée par une combinaison vertueuse entre le capital matériel et le capital immatériel, tous deux étant régis par deux temporalités totalement distinctes : plutôt de court ou de moyen terme pour le premier, et davantage de long terme pour le second.

Mais oublier la variable immatérielle de l’équation du développement local écosystémique vide de sens la référence théorique au territoire.

Après avoir circonscrit et détaillé le pourquoi du capital immatériel et de ses puissantes vertus potentielles, il resterait à aborder la question du comment.

a. Comment certaines contraintes et forces ne contribuent-elles pas, voire ne s’opposent-elles pas, à créer un capital immatériel territorial ?

b. Comment générer du capital immatériel territorial ?

c. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils accompagner et contribuer à la création de ce capital immatériel territorial ?

d. Comment mesurer le capital immatériel actif sur le territoire ?

a. Comment certaines contraintes et forces ne contribuent-elles pas, voire ne s’opposent-elles pas, à créer un capital immatériel territorial ?

La vague décentralisatrice des années 90 a eu tendance à dégager les États du financement de la construction territoriale.

Le néo-libéralisme avec la primauté du marché a peu favorisé la régulation de type collaboratif et donc la génération d’un capital immatériel territorial.

La réduction des capacités financières et opérationnelles des États.

Le pouvoir des élus locaux sourcilleux : ils entendent défendre une autonomie chèrement ou lentement acquise, même si elle dissimule parfois des dérives peu compatibles avec la conception d’un territoire mu par des dynamiques économiques vertueuses.

Seuls les grands groupes prives et les grandes écoles d’ingénieur considèrent le capital immatériel comme un gisement de productivité. Le Secteur public y semble peu sensible, aussi bien en termes de dispositifs administratifs, que de formation et de recherche.

L’État raisonne davantage en termes d’aménagement centrifuge du territoire et de répartition géographique et sectorielle de l’investissement public que du point de vue de la qualité et de l’efficience systémique de sa propre gouvernance multi-acteurs internes et encore moins entre les protagonistes publics et ceux du secteur prive ; pas plus non plus qu’entre le niveau central et le niveau local.

b. Comment générer du capital immatériel territorial ?

Il serait illusoire de croire qu’il existerait une ingénierie institutionnelle immédiatement efficace pour créer du capital immatériel territorial.

Mais la forte proximité des protagonistes, leur substrat culturel et patrimonial commun, une procédure de dialogue étroit facilitée par la mitoyenneté des acteurs peuvent y contribuer. La séquence information/ consultation/concertation/co-décision est stratégique a cet égard :

• information : données relatives à un projet

• consultation : demander l’avis des protagonistes à propos d’un projet

• concertation : faire travailler ensemble les parties prenantes d’un projet pour qu’ils élaborent ensemble des propositions s’y rapportant.

• le capital immatériel (capital social – « jeux d’acteurs » (Michel Crozier), concertation42 –, capital humain, qualité de la gouvernance, aménités patrimoniales et culturelles.

« Les activités comme la planification urbaine, la protection des espaces naturels sensibles, la gestion des ressources naturelles, la construction de grandes infrastructures, etc. suscitent de plus en plus souvent l’implication de la société civile. Cette implication peut être : règlementaire d’une part, car le corpus législatif tend à favoriser cette implication ; instrumentale d’autre part, pour une plus grande efficacité des projets concernés ; sociale et politique, lorsque la société civile s’empare de projets afin d’être partie prenante de la décision ; et enfin tactique et stratégique, pour emporter l’adhésion. Dès lors, il ne s’agit plus de proposer la meilleure solution d’un point de vue technique, décidée dans un huis clos entre les décideurs habituels – politiques et experts – mais de construire un projet qui satisfasse au mieux toutes les parties prenantes. Une façon d’y parvenir est de le faire ensemble. C’est l’objectif de la concertation : ouvrir les processus de décision habituels aux nouveaux acteurs, et accompagner les acteurs dans l’exploration de situations complexes, où les points de vue sont souvent en opposition et les incertitudes rendent les expertises scientifiques non conclusives » (Préambule, page 4).

c. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils accompagner et contribuer à la création de ce capital territorial immatériel ?

≪ Cependant, une fois parvenue à maturité, cette structure voit sa reproduction devenir plus problématique. Ses fondements traditionnels de succès (le marché et la communauté locale) sont de moins en moins aptes à maîtriser les mutations économiques et technologiques actuelles et à régulariser les rapports entre économie et société à l’intérieur du système. Il apparaît que le développement continu des systèmes territoriaux ne peut plus dépendre uniquement du jeu des automatismes ; il suppose de plus en plus une intervention publique locale et régionale. Enfin, avec l’internationalisation croissante de l’économie et une mobilisation en réseaux des ressources s’effectuant de plus en plus à l’échelle mondiale, il n’est pas certain que la reproduction des systèmes territoriaux sur base locale élargie soit l’évolution générale ; dans certains cas, l’ancrage local ne constituerait alors que l’un des aspects de la réorganisation des systèmes territoriaux italiens. ≫43

≪ Enfin, la bataille concurrentielle qui s’annonce, entre entreprises, nations, régions, villes et universités, se joue pour l’essentiel sur le niveau d’investissement et la qualité de leurs ressources immatérielles. C’est la raison pour laquelle de nombreux pays ont mis en place des programmes, en particulier à vocation microéconomique, destinés à mieux valoriser le patrimoine immatériel : en Europe, les pays nordiques (Danemark, Finlande, Suède notamment), et plus récemment L’Autriche et l’Allemagne. Au Danemark, une loi a été votée en 2001 incitant les entreprises à diffuser des informations sur les actifs immatériels (pour ceux jugés particulièrement pertinents). En Allemagne, un programme de reporting a également été mis en place, par le ministère fédéral de l’Économie, à destination des PME. Ce programme est en oeuvre depuis maintenant plus de deux ans. Au Japon, et plus généralement dans la zone asiatique, il y a un intérêt très fort pour le sujet. Le METI [Mouvement des entreprises de taille intermédiaire] a mis en place son propre programme de valorisation à un triple niveau : les entreprises tant pour la propriété industrielle que pour les immatériels considérés dans un sens large ; les régions et les villes et plus récemment au plan macroéconomique, avec un travail d’évaluation conduit par le RIETI [Research Institute of Economy] pour le compte du METI, mais également par l’OCDE [Organisation de coopération et de développement économiques].

La Chine et l’Inde ne sont pas en reste, et de nombreuses universités allouent d’importantes ressources à l’intégration de la dimension purement immatérielle dans l’analyse de la performance des entreprises et des systèmes socio-économiques. Le Brésil, grâce à un programme de la BNDES [Banque brésilienne de développement], une grande banque dont Eduardo Rath, l’un des Vice-présidents nous fait l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui, cherche à recentrer une partie de ses 20 milliards de dollars d’investissement annuels vers la valorisation du capital immatériel des entreprises brésiliennes. Plus près de nous, les pays méditerranéens, tant du Maghreb que de l’Orient, s’efforcent de développer des stratégies fondées sur la connaissance et ses actifs liés, en s’efforçant de tirer parti de ressources pétrolières et surtout de la jeunesse de leur population ≫.44

d. Comment mesurer le capital immatériel ?

Quels marqueurs qualitatifs ou/et quels indicateurs paramétriques permettraient d’affirmer que, dans un contexte géographique donne, il existerait effectivement une dynamique éco-systémique, des interactions vertueuses, une combinaison d’externalités positives, une mobilisation transversale et collaborative des parties prenantes locales, en un mot un capital immatériel qui serait à l’œuvre de façon significative et systémique, conduisant à considérer que cette portion d’espace et ses acteurs développent effectivement une dynamique de territoire ?

Comme la Banque mondiale l’a établi au niveau macro-national, il devrait être possible de concevoir une évaluation du capital matériel et du capital immatériel territorial à partir d’un périmètre géographique renseigne. L’exemple marocain à l’échelle nationale offre une piste méthodologique appropriée45.

Mais préalablement a ce qui pourrait ressembler à des recommandations, une interrogation structuraliste va surplomber ces questions relatives à la génération du capital immatériel territorial : ce capital immatériel territorial peut-il surgir et se développer dans tous les contextes sociétaux ? Les initiatives privées locales sont-elles nécessaires et suffisantes pour assurer l’émergence des ces synergies immatérielles, génératrices de valeur ?

Trois conditions préalables ne doivent-elles pas être réunies simultanément ?

• un contexte national et local qui suppose sécurité, visibilité et confiance vis-a-vis de l’avenir ;

• une intervention publique centrale et/ou déconcentrée qui assure le maillage des indispensables biens publics structurants, les services essentiels et les réseaux de communication, de fluides et de mobilités.

La séquence vertueuse de long terme pourrait être la suivante : ces biens publics nationaux (eau, électricité, voirie, communication, etc.) assures historiquement par l’État induiront les externalités positives primaires ; cette trame préalable suscitera des initiatives productives locales ; à leur tour, ces dynamiques entrepreneuriales adossées à leur proximité, leurs collaborations, leurs effets d’agglomération pourront générer du capital immatériel. Ainsi, les investissements publics de long terme, situes en amont, vont permettre l’apparition du capital immatériel territorial.

Ainsi, l’efficacité des politiques publiques permettant en amont un accès universel à l’ensemble des services essentiels et à la création massive d’externalités primordiales, constituent une condition nécessaire – mais pas suffisante – pour que surgissent en aval une création de valeur immatérielle portée par les acteurs locaux privés et publics.

≪ Ces investissements publics de long terme sont des investissements ou des dépenses produisant des externalités positives bénéficiant à l’ensemble de l’économie ou réduisant significativement les externalités négatives produites par d’autres. ≫46

• Il doit exister enfin une autonomie avérée des protagonistes des territoires ayant des capacités d’action politiques, économiques et financières.

Mais si une de ces conditions fait défaut, le territoire est réduit à être une simple notion se rapportant à un banal espace géographique contingent. CQFD...

1. Le Berre, M. (1995). Territoires. Dans A. Bailly, R. Ferras et D. Pumain (dir.), Encyclopédie de géographie

(2e édition). Paris : Economica. Voir notamment encadré p. 603 : des définitions du territoire dans les dictionnaires de géographie.

2. [En ligne]. https://transmettre.assoligue.org/files/DiagnosticDeTerritoire_file_1608301127862_coursdt-

a-charrier-s1-csgu-hors-examen.pdf (page 3).

3. Latour, B. (2021, 10 décembre). L’écologie, c’est la nouvelle lutte des classes. Le Monde.

4. Pourtant, comme nous le verrons dans notre partie « Le territoire comme concept », la référence éthologique avancée par Bruno Latour va se révéler pertinente eu égard à la consistance complexe, systémique et immatérielle du concept de territoire puisque l’éthologie renvoie aux multiples comportements concrets des êtres vivants dans leur environnement proche, avec leurs multiples dimensions : sociale, alimentaire, de communication, de déplacement et de reproduction.

5. Ibid, p. 38-40.

6. Jalabert, L. (2014). Vivre au pays, les régionalismes en France dans les années 1960-1970. Dans M.

Pigenet et D. Tartakosky (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France. Paris : La Découverte, p. 563-

569.

7. May, N. (1986). Constitution d’un regard. Fordisme et localisme. Les Annales de la recherche urbaine,

n°29. Industries et territoires. Paris : PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), p. 4-12.

8. Président des États-Unis de janvier 1981 à janvier 1989.

9. Premier ministre du Royaume-Uni de mai 1979 à novembre 1990.

10. John Williamson (1990).

11. Les excès du keynésianisme (endettement extérieur et déficits publics) n’y seront pas non plus étrangers.

12. Savoir issu d’expériences antérieures à la réflexion. Savoir élaboré avant toute analyse scientifique.

13. Cocteau, J. (1973). Les mariés de la Tour Eiffel. Paris : Éditions Gallimard, p. 87.

14. À moins qu’il ne s’agisse de l’effet Dunning-Kruger, résultant de biais cognitifs qui schématiquement « amènent les personnes les moins compétentes à surestimer leurs compétences et les plus compétentes à les sous-estimer. » [En ligne]. http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/biais-cognitifs

15. Bruno Lautier (1949-2013) a été professeur de sociologie à l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l’Institut d’études du développement économique et social (IEDES). Il était considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de l’économie informelle.

16. Lautier, B., Miras, C. de et Morice, A. (1991). L’État et l’Informel. Paris : Éditions L’Harmattan, p. 109.

17. Keith Hart (1971) a été le premier à employer ce terme, mais c’est après la publication du Rapport du BIT relatif au Kenya (ILO, 1972) que la formule a fait florès.

18. Encore que la dissémination géographique des territoires paraît avoir été plus restrictive.

19. Mauss, M. (1923-1924). Essai sur le don. L’Année Sociologique, seconde série. Camille Tarot précise que « le fait social total, c’est une curiosité bien maussienne pour les zones de pénombre non fréquentées entre les disciplines, pour les interstices négligés ; c’est aussi le refus des hiérarchies prématurées dans l’explication de phénomènes qu’on ne sait pas encore décrire intégralement » [Tarot, C. (1996). Du fait social de Durkheim au fait social total de Mauss : un changement de paradigme. Revue européenne des sciences sociales, tome XXXIV. Genève : Librairie Droz.]

20. Terme qui renvoie à une croyance implicite ou explicite aux vertus immanentes de la décentralisation.

21. Cette vitalité territoriale de nature éminemment politique ne doit pas être confondue avec les joutes partisanes microcosmiques liées à des intérêts contingents et soumis à des rapports de force très localistes, car ceux-ci sont sans volonté ni capacité à influer sur les puissantes politiques publiques et privées nationales descendantes.

22. Pierre Calame, polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, a été Directeur Général de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, après une carrière dans l’Administration française (Équipement) et dans l’industrie (Secrétaire général d’Usinor). [En ligne]. https://lms.funmooc.fr/c4x/CNFPT/87002/asset/capital-immateriel.pdf

23. Smith, A. (1776). Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (édité et préfacé par Gérad Mairet, 1976). Paris : Éditions Gallimard.

24. … ou réducteurs de valeurs pour cause de coûts de transaction ou de coûts d’opportunité.

25. Il s’agira de gains lorsque la création de valeur est positive, et de coûts lorsqu’il s’agira de destruction de valeur.

26. Économiste britannique, un des pères fondateurs de l’école néo-classique.

27. Cependant, avec des chaînes de valeur mondialisées, l’existence des districts industriels et de leur pérennité est posée car les arguments qui fondaient « l’atmosphère industrielle » – proximité géographique, intégration verticale et horizontale, culture entrepreneuriale partagée – sont remis en question par la mondialisation généralisée des échanges qui prévalait jusqu’ici. L’incantation d’une relocalisation liée à la pandémie de la Covid 19 se concrétisera-t-elle ?

28. « Le modèle NEC » (Nord-Est-Centre), « Italie du Centre », ou encore « Troisième Italie » ont été repris par Franco Savi. Voir : Savi, F. (2012, 16 février). Le modèle italien : mythe ou réalité. Revue internationale P.M.E. Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise, 2(2-3). [En ligne]. URL : https://id.erudit.org/ iderudit/1007932ar

DOI : https://doi.org/10.7202/1007932

29. Voir par exemple : Courlet, C. (2002). Les systèmes productifs localisés : un bilan de la littérature.

Études et Recherches sur les Systèmes Agraires et le Développement. Paris : INRA Éditions, p. 27-40.

30. Économiste britannique.

31. The Nature of the Firm R. H. Coase, https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

32. Un agdal désigne un territoire sylvopastoral collectif.

33. Cité par Thierry Paquot, urbaniste, éditeur de la Revue Urbanisme ; [En ligne]. https://www.voyages-d-affaires.com/thierry-paquot-philosophe-editeur-de-la-revue-urbanisme-20091205.html

34. [En ligne]. https://blogs.alternatives-economiques.fr/sites/default/files/migrated/blogs.dir/3/files/laurent-bc-v2.pdf

35. [En ligne]. https://lms.fun-mooc.fr/c4x/CNFPT/87002/asset/capital-immateriel.pdf

36. Le Maroc à l’horizon 2040. [En ligne]. http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-1078-7

37. Rapport sur l’investissement de long terme. [En ligne]. https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/ files/2022-01/CDC 18012022.pdf.

38. Article de Yann Moulier-Boutang. [En ligne]. https://www.multitudes.net/Les-externalites/

39. Latour, B. (2021). Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres. Paris : Éditions La Découverte.

40. Hibou, B. et Tozy, M. (2020). Tisser le temps politique au Maroc. Paris : Éditions Karthala, p. 14.

41. Définition proposée par Max Weber (1904) que nous reprenons ici dans la traduction de Jean-Pierre Grossein. ref Revue française de sociologie 2005/4 (Vol. 46

42. [En ligne]. https://www.lisode.com/wp-content/uploads/2017/03/Lisode_Guide_concertation.pdf

43. Article du Professeur Franco SAVI, directeur Istituto di Geografia Economica ‒ Facolta’ di Economia e Commercio. [En ligne]. https://www.erudit.org/fr/revues/ipme/1989-v2-n2-3- ipme5006447/1007932ar.pdf

44. Chaire européenne de l’Immatériel. Fondation Paris-Saclay. Discours inaugural par Ahmed Bounfour.

45. Voir à ce propos : Chauffour, J.-P. (2018). Le Maroc à l’horizon 2040 : Investir dans le capital immatériel

pour accélérer l’émergence économique. Washington, DC : La Banque mondiale. [En ligne]. DOI : 10.1596/978-1-4648-1078-7.

46. [En ligne]. https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2022-01/CDC .Rapport sur l’investissement de long terme 18012022.pdf